【令和8年度版】

改正・最新判例 2026年度(令和8年度)その2

このページでは、安衛法、労働一般及び社会一般の改正事項について見ていきます(随時、追加していきます)。

労働安全衛生法

1 熱中症対策の強化

令和7年6月1日施行の規則の改正により、熱中症対策の強化が図られました。

即ち、事業者に対して、熱中症による健康障害を防止するために講ずべき報告体制の整備と関係作業者への周知(規則第612条の2第1項)及び熱中症による健康障害を防止するために講ずべき措置内容及びその実施手順の作成と関係作業者への周知(同条第2項)が義務づけられました。

詳しくは、安衛法のこちら以下です。

2 第4条の改正

第4条の労働者の責務規定(努力義務)について、令和8年1月1日施行の改正により、「労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」についても対象とされることに見直されました。

即ち、労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければなりません(第4条)。

今回の改正により、赤字の部分が追加されたものです。

労働災害の防止のためには、何より事業者による災害防止の措置が重要ですが、職場の安全衛生については労働者にも関わりがある以上、労働者自身も事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止措置に積極的に協力する努力義務を定めたものです。

さらに、今回の改正により、「労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」についても対象が拡大されました。

この点、令和7年の安衛法の改正(【令和7.5.14法律第33号】。「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」)において、個人事業者等(個人事業主、中小事業主、請負人等)に対する安全衛生対策のあり方について、労働者と同じ場所で就業する者や、労働者とは異なる場所で就業する場合であっても、労働者が行うのと類似の作業を行う者については、労働者であるか否かにかかわらず、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもとで安衛法の諸規定の見直しが行われました。

これは、【最判令和3.5.17=建設アスベスト訴訟】において、一人親方等労働者には該当しない者についても安衛法第22条(健康障害防止措置)及び第57条(危険物・有害物を譲渡等する者の表示義務)で保護される旨の判断が示されたところ(これを踏まえ、令和5年4月1日施行の省令の改正(【令和4.4.15厚生労働省令第82号】)により、同第22条等に係る11の省令について、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じることを事業者に義務付ける改正が行われています。以上については、のちにこちら以下で詳しく見ます)、その他の安衛法の規定についても検討が行われ(令和5年10月公表の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書」参考)、上記のような基本的考え方のもとで諸規定の見直しが行われたものです。

本条もこの見直しの一環であり、「労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」について安衛法による保護が拡大される一方で、当該者も事業主等が実施する労働災害防止措置に積極的に協力する努力義務が課されました。

【以下、追記中】

社会一般

1⃣ 国民健康保険法

1 子ども・子育て支援納付金に関する改正

国民健康保険法及び高齢者医療確保法においても、子ども・子育て支援給付金の創設に関連して改正された箇所があります。

主な改正箇所は、以下の通りです。

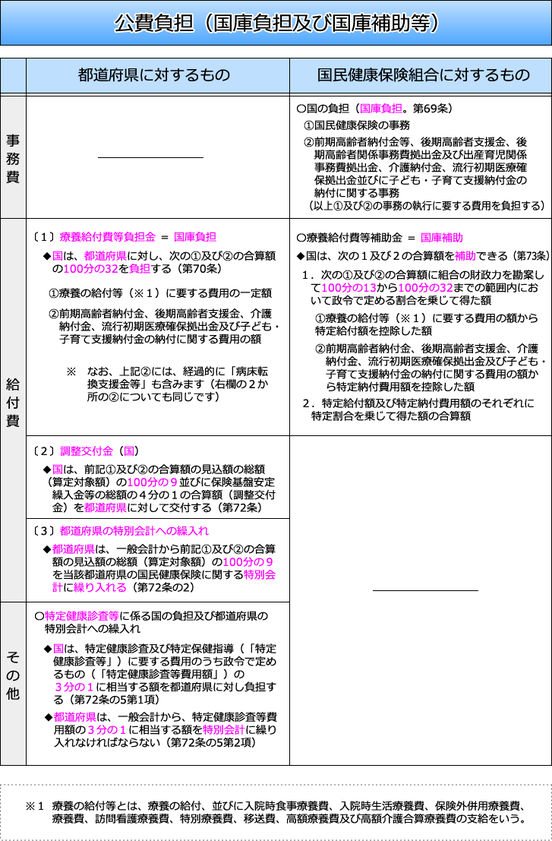

(1)公費負担(国庫負担及び国庫補助等)

まず、公費負担(国庫負担及び国庫補助等)について改正された箇所があります。

基本的には、「子ども・子育て支援納付金」という文言が追加されています。

後掲の表の次の箇所です。

①「国民健康保険組合に対するもの」の「事務費」の国庫負担の箇所(後掲の表の右側の最上段)の②(第69条)。

こちらです。

②「都道府県に対するもの」の「給付費」の〔1〕療養給付費等負担金の国庫負担の箇所(後掲の表の左側の〔1〕の箇所)(第70条第1項)

③「国民健康保険組合に対するもの」の「国庫補助」の「療養給付費等補助金」(第73条第1項及び第2項)。

次の表の右側の「療養給付費等補助金」の②です。

本文は、こちら以下です。

(2)事業費納付金

都道府県は、保険給付費等を賄うため、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収しますが、この事業費納付金で賄われる「保険給付費等」に「子ども・子育て支援納付金」が追加されました(第75条の7第1項)、

(3)保険料の徴収

保険料の徴収により賄われる「国民健康保険事業に要する費用」に、「子ども・子育て支援納付金」の納付に要する費用が追加されました(第76条第1項、第2項)。

本文は、こちら以下です。

その他に、財政安定化基金に関する細かい箇所が改正されています。

2⃣ 高齢者医療確保法

1 子ども・子育て支援納付金に関する改正

高齢者医療確保法においても、子ども・子育て支援給付金の創設に関連して改正された箇所があります。

以下の通りです。

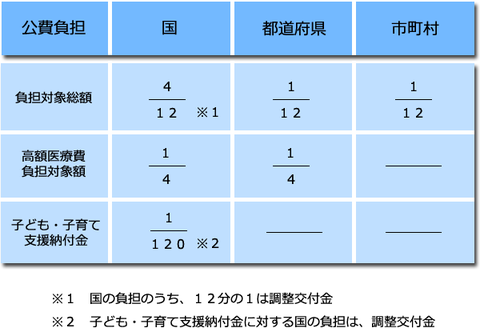

(1)公費負担

国が後期高齢者医療広域連合に対して交付する調整交付金について、従来の「負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額」に加え「子ども・子育て支援納付金の額の見込額の120分の1に相当する額」の合計額とされました(第95条第2項)。

本文は、こちらです。

次の表の「子ども・子育て支援納付金」の行が追加されたものです。

(2)保険料の徴収

保険料の徴収により賄われる「後期高齢者医療に要する費用」に、「子ども・子育て支援納付金」の納付に要する費用が追加されました(第104条第1項)。

前述の国民健康保険法のこちらの(3)に相当するものです。

本文は、こちらです。

(3)保険料率に係る財政の均衡の確保

保険料率に係る財政の均衡の確保において考慮する「納付に要する費用の予想額」として、 「子ども・子育て支援納付金」が追加されました。

即ち、保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業に係る拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第116条第1項第2号〔=財政安定化基金の広域連合に対する貸付事業〕の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業及び第125条第5項に規定する事業〔=被保険者の療養環境の向上のために必要な事業等〕に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければなりません(第104条第3項)。

本文は、こちらです。

その他に、財政安定化基金に関する細かい箇所が改正されています。

労働一般

1⃣ 育児介護休業法

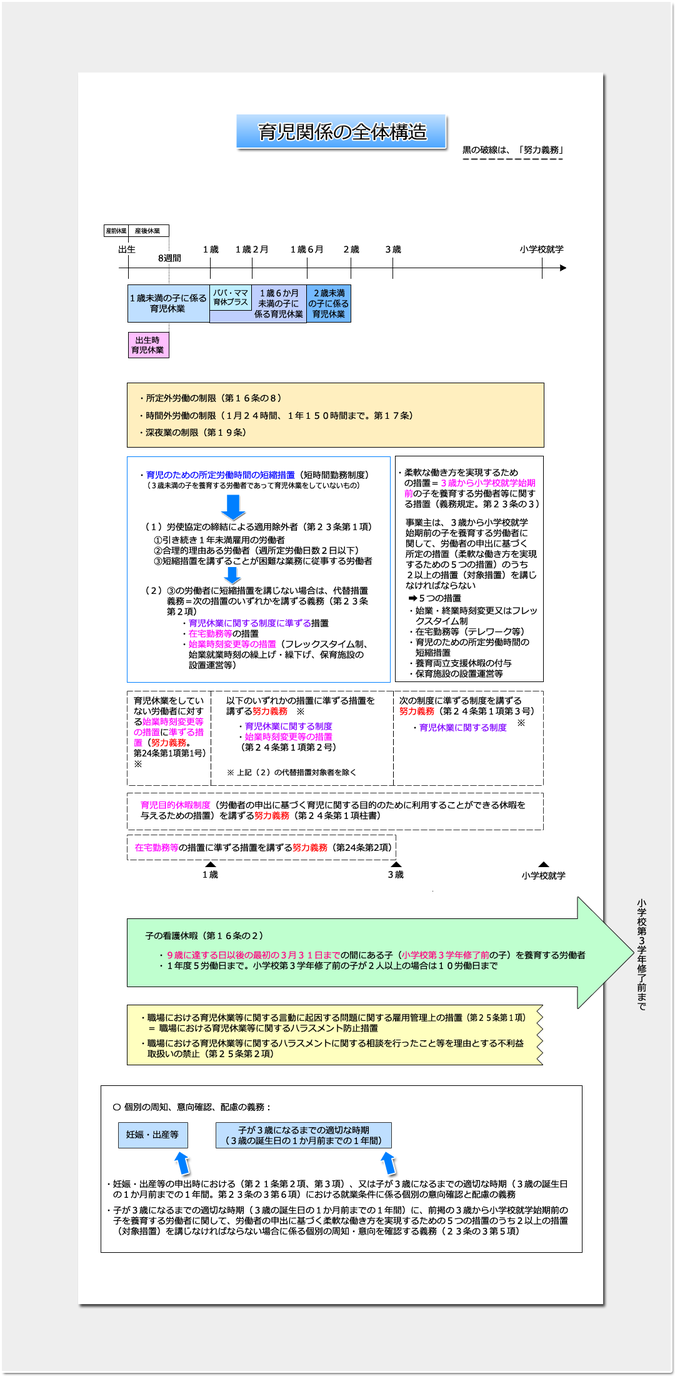

1 3歳から小学校就学始期前の子を養育する労働者等に関する措置(第23条の3)の創設

令和7年10月1日施行の改正(【令和6.5.31法律第42号】。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」第2条)により、3歳から小学校就学始期前の子を養育する労働者に関して、事業主が、労働者の申出に基づく所定の措置(柔軟な働き方を実現するための5つの措置。即ち、(ⅰ)始業・終業時刻変更又はフレックスタイム制、(ⅱ)在宅勤務等(テレワーク等)、(ⅲ)育児のための所定労働時間の短縮措置、(ⅳ)養育両立支援休暇、(ⅴ)保育施設の設置運営等)のうち2以上の措置(対象措置)を講じなければならないこととされ(第23条の3第1項)、かつ、子が3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1か月前までの1年間)に、この措置に係る個別の周知・意向を確認することも義務づけられました(同条第5項)。

3歳から小学校就学始期前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現させる趣旨です(労働者は、事業主の講じた2以上の措置の中から1つを選択できます)。

2 また、上記対象措置を講ずる場合は、子が3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1か月前までの1年間)に、仕事と育児の両立に関する就業条件に係る個別の意向確認と配慮をすることも義務づけられました(第23条の3第6項➡第21条第2項及び第3項の準用及び読み替え)。

本文は、労働一般のこちら以下です。

以上の個別の周知・意向確認・配慮については、次の2でさらに見ます。

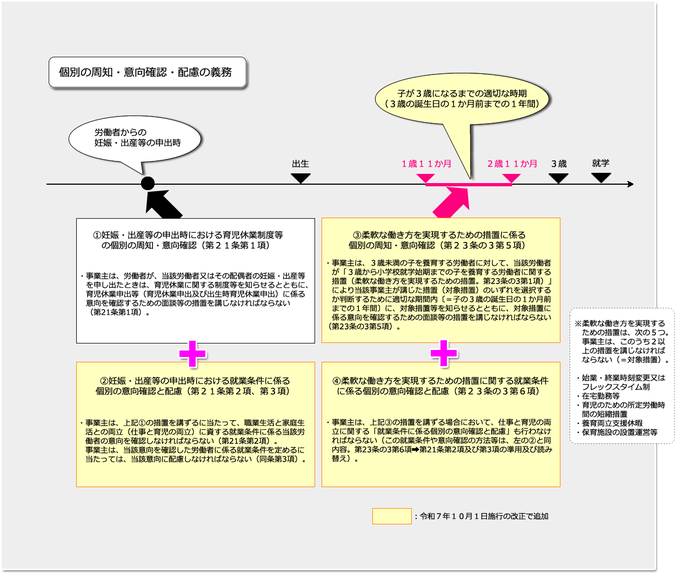

2 個別の周知、意向確認、配慮に関する改正

令和7年10月1日施行の改正により、個別の周知、意向確認、配慮の義務規定が新設されたものがあります。

まず、全体像は、次の図の通りです。黄色の四角枠の3箇所が今回の追加改正箇所です。

(1)妊娠・出産等の申出時の就業条件に係る個別の意向確認と配慮(第21条第2項、第3項)

まず、令和4年4月1日施行の改正により、労働者が(本人又配偶者の)妊娠・出産等の事実の申出をした場合に、育児休業制度等の個別の周知及び育児休業申出等に係る意向の確認のための措置(個別の周知・意向確認の措置)を講ずることが事業主に義務づけられていました(第21条第1項。前掲の図(こちら)の①です。本文は、労働一般のこちら)。

今般の令和7年10月1日施行の改正では、さらに、上記の妊娠・出産等の申出時において、就業条件に係る個別の意向確認と配慮をすることも事業主に義務づけられました(第21条第2項、第3項)。前掲の図(こちら)の②です。

本文は、労働一般のこちらです。

従来の①では、妊娠・出産等の申出があった場合に、「育児休業制度等」の個別の周知をし(制度の存在等の周知)、かつ、育児休業の申出等をするかどうかの意向を確認するだけで足りました。

さらに、今般の②の追加改正では、仕事と育児の両立を図ることができるように、妊娠・出産等の申出時に、あらかじめ就業条件((ⅰ)始業及び終業の時刻、(ⅱ)就業の場所、(ⅲ)両立支援制度等の利用期間及び(ⅳ)業務量、労働条件の見直し等)に係る労働者の意向を把握しその意向に配慮する義務を課すことによって、就業条件に関する労働者の意向を実現させようとしたものです。

(2)3歳から小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(第23条の3)

前述の1で触れましたが、今般の改正により、3歳から小学校就学始期前の子を養育する労働者に関して、事業主が、労働者の申出に基づく所定の措置(柔軟な働き方を実現するための5つの措置)のうち2以上の措置(対象措置)を講じなければならないこととされ(第23条の3第1項、施行規則第75条の2等)、かつ、子が3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1か月前までの1年間。正確には、「当該労働者の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間」(以下同じ))に、この措置に係る個別の周知・意向を確認することも義務づけられました(同条第5項)。

この後者の第23条の3第5項が、前掲の図(こちら)の③です。

3歳から小学校就学始期前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現させる趣旨です(労働者は、事業主の講じた2以上の措置の中から1つを選択できます)。

本文は、こちらです。

(3)柔軟な働き方を実現するための措置に関する就業条件に係る個別の意向確認と配慮(第23条の3第6項)

さらに、事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置(対象措置)に係る個別の周知・意向確認(前述のこちらの(2))を行う場合において、仕事と育児の両立に関する「就業条件に係る個別の意向確認と配慮」も行わなければなりません(この就業条件や意向確認の方法等は、前述のこちらの(1)「妊娠・出産等の申出時における就業条件に係る個別の意向確認と配慮」(第21条第2項及び第3項)と同内容です)。

(第23条の3第6項が第21条第2項及び第3項を読み替えたうえで準用しています。) これが、前掲の図(こちら)の④です。

本文は、こちらです。

3 紛争の解決

以上の(1)~(3)の新設改正により、紛争の解決の対象が追加された箇所があります。

結論として、次の図の※1及び※2の箇所の(10)「3歳から小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」(第23条の3。前述のこちらの(2)です)が追加されています(従って、第23条の3で定められている前掲の図(こちら)の③及び④も紛争の解決の対象となります)。

さらに、同図の※1及び※2の箇所の(8)では、第21条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置(個別の周知・意向確認等))が対象となっていますが、この第21条では、今般の改正により、第21条第2項及び第3項(妊娠・出産等の申出時における就業条件に係る個別の意向確認と配慮の義務)も追加されていますので(前掲の図(こちら)の②)、この第21条第2項及び第3項も新たに紛争の解決の対象となります。

その他、前述の今回の(1)~(3)の新設改正により、職業家庭両立推進者を選任する努力義務が生じる場合(第29条)追加されています(こちら以下)。

なお、今回の改正による育児関係の全体像は、次の図の通りです。

2⃣ 労働施策総合推進法

1 治療と就業の両立支援の規定(第27条の3)の新設

令和8年4月1日施行の改正(【令和7.6.11法律第63号】)により、治療と就業の両立支援を定めた第27条の3が創設されました。

詳細は、こちら以下です。

ちなみに、上記の改正法(令和7年法律第63号)で定められたいわゆる「カスタマー・ハラスメント防止対策」の規定(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)は、改正法の「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されるため、おそらく今回の試験対象とはならないのでしょう。

3⃣ 女性活躍推進法

1 同法の10年間の延長

女性活躍推進法は、平成27年9月4日に公布され、全面施行は平成28年4月1日でした。

当初は、令和8(旧平成38)年3月31日までの時限立法でしたが(全面施行から10年間)、令和8年10月1日施行の改正により、10年間延長され、令和18年3月31日まで効力を有します(法附則第2条第1項)。

2 基本原則(第2条)等の改正

(1)第2条(基本原則)の第1項において、「女性の健康上の特性に留意して」という文言が追加されました(令和8年4月1日施行)。

(2)第5条(基本方針)の第2項第3号ハにおいて、基本方針において定める事項として、「職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項」が追加されました(令和8年4月1日施行)。

基本方針において定める事項として、職場におけるハラスメント防止対策が追加されたということです。

講義 社労士合格ゼミナール

講義 社労士合格ゼミナール