【令和7年度版】

〔2〕効果

一 休業期間中

休業手当は、使用者の責めに帰すべき事由による「休業」の場合に使用者が支払義務を負いますから、「休業」は、まず、休業手当の「要件」として問題となります。

これについて、前ページの最後に見てきましたが、ここでは、「効果」にも関係する問題として「一部労働不能」の問題から見ます。

(一)一部労働不能

◆「休業」は、全1日(丸1日)の休業であることは必要でなく、1日の一部を休業した場合(=一部労働不能の場合)も含まれます。

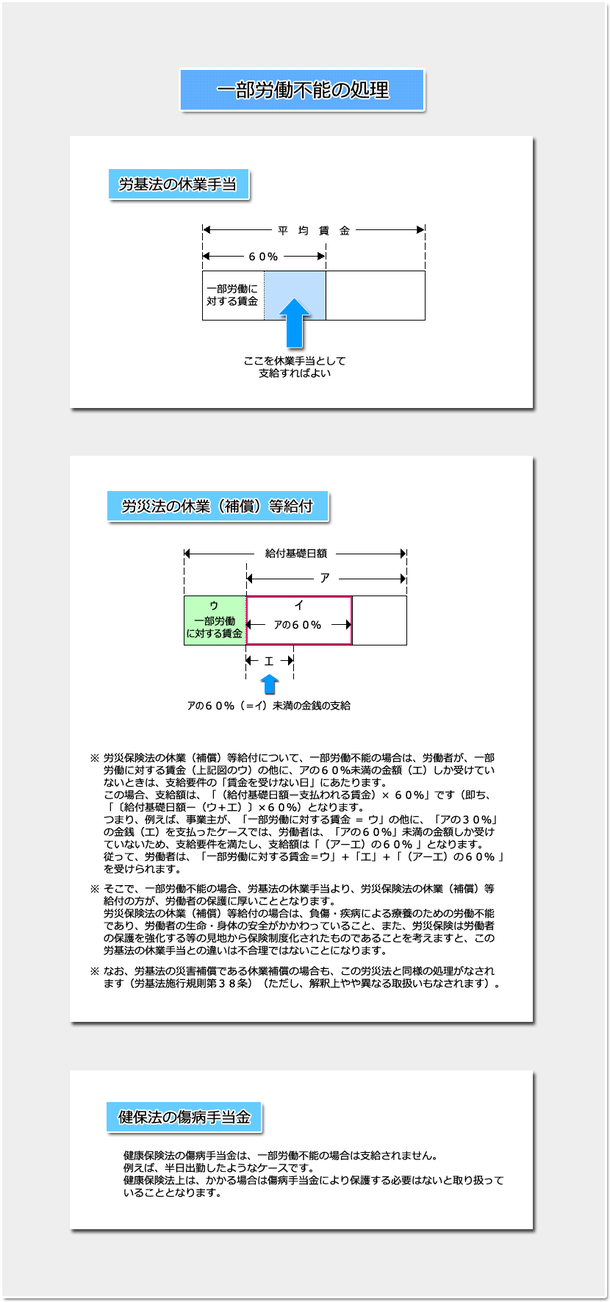

この場合、一部労働した時間の割合で既に賃金(一部労働分の賃金)が支払われていても、その日につき、全体として平均賃金の100分の60までは支払われなければならず、実際に支給された賃金が平均賃金の100分の60に達しない場合には、その差額を支給しなければならないとされています(【昭和27.8.7基収第3445号】参考)。

つまり、実際に支給された一部労働分の賃金と休業手当をトータルして、1日当たり、平均賃金の60%が支給されればよいということです(なお、平均賃金については後に学習しますが、大まかには、当該労働者の1日当たりの平均的な賃金のことです)。

【過去問 平成27年問5B(こちら)】/【令和5年問1(こちら)】

次の図により、イメージして下さい。

なお、この一部労働不能に関する考え方は、労災保険法の休業(補償)等給付や健康保険法の傷病手当金の場合とは異なります(また、休業(補償)等給付や傷病手当金の場合は、支給要件として待期期間を満たしていることが必要となる点も異なります)。次の図に概要を記載しておきましたが、各法の当該給付を学習してから再度チェックして下さい。

◯過去問:

・【平成27年問5B(一部補正)】

設問:

使用者の責めに帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

所定労働日:毎週月曜日から金曜日

所定休日:毎週土曜日及び日曜日

所定労働時間:1日8時間

賃金:日給15,000円

計算された平均賃金:10,000円

解答:

正しいです。

まず、本問では、「使用者の責めに帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮され」ていますから、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合に該当します(前述のように、「一部労働不能」の場合も、休業手当の「休業」に含まれます)。

以上は、要件の問題です。

そこで、使用者は、この休業日について、平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払義務を負います(効果の問題)。

本問では、使用者が一部の賃金を支払った場合の休業手当の支給額が問題となります。

この点は、上記本文の説明の通り、一部労働した時間の割合で既に賃金(一部労働分の賃金)が支払われていても、その日につき、全体として平均賃金の100分の60までは支払われなければならず、実際に支給された賃金が平均賃金の100分の60に達しない場合には、その差額を支給しなければならないとされています(【昭和27.8.7基収第3445号】参考)。

本問では、当該労働者の平均賃金は10,000円であり、使用者は7,500円の支払をしていますから、平均賃金の100分の60(6千円)の支払をしていることになり、これ以上は休業手当を支払う必要がないことになります。

・【令和5年問1】

設問:

下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

賃金:日給 1日10,000円

半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。

平均賃金:7,000円

A 使用者は、以下の算式により2,000円の体業手当を支払わなければならない。

7,000円ー5,000円=2,000円

B 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の体業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。

C 使用者は、以下の算式により1,000円の体業手当を支払わなければならない。

10,000円×0.6ー5,000円 =1,000円

D 使用者は、以下の算式により1,200円の体業手当を支払わなければならない。

(7,000円ー5,000円)× 0.6=1,200円

E 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。

解答:

Eが正しいです。

本問は、一部労働不能の場合の休業手当の額についての出題であり、その結論を押さえていれば、あてはめをするだけです。

また、本問は、前掲の【平成27年問5B(こちら)】と論点は共通しています。

この点、一部労働不能の場合の休業手当の額は、一部労働した時間の割合で既に賃金(一部労働分の賃金)が支払われていても、その日につき、全体として平均賃金の100分の60までは支払われなければなりません(【昭和27.8.7基収第3445号】参考)。

つまり、実際に支給された一部労働分の賃金と休業手当をトータルして、1日当たり、平均賃金の60%が支給されればよいということです。

本問では、1日当たりの平均賃金は7,000円であり、その60%は4,200円です。

従って、一部労働分の賃金(半日分の5,000円)と休業手当をトータルして、1日当たり4,200円が支給されればよいこととなり、すでに一部労働分の賃金(5,000円)が60%の額である4,200円を超えていますから、使用者は休業手当を支払う必要はないことになります。

(二)休業日の所定労働時間との関係

なお、休業した日の所定労働時間がたまたま短く定められている場合であっても、その日の休業手当は、平均賃金の60%以上の額を支払うことが必要とされています(【昭和27.8.7基収第3445号】参考。条文上、一律に「平均賃金」の60%以上となっていること、使用者に帰責事由がある休業であることが考慮されているものと解されます)。

二 100分の60以上

◆支払額は「100分の60以上」と規定されています。

対して、災害補償の休業補償(第76条第1項(労基法のパスワード))の場合は、「100分の60」(ジャスト60%)の補償義務として規定されています。

労基法の定める労働条件の基準は最低のものですから(第1条第2項)、災害補償の休業補償についても、「100分の60」が最低基準であり、実質的には「100分の60以上」という意味と同じことになります。

もっとも、災害補償の場合は、使用者の無過失責任であること(災害補償についての詳細はこちら)、他方、休業手当の場合は、使用者に帰責事由がある休業であり、民法の危険負担・債権者主義(民法第536条第2項)が適用される場合は、使用者は賃金全額の支払義務を負わなければならないことという違いはあり、このような点から、両制度における支給額(補償額)の「100分の60」について「以上」が含まれるかどうかという規定の仕方の相違が生じたのかもしれません。

【条文】

|

第76条(休業補償) 1.労働者が前条(労基法のパスワード)〔=療養補償〕の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

〔第2項以下は、省略(全文は、こちら)。〕

|

三 休業手当の支払時期

休業手当の支払時期については、規定はありません。

しかし、休業手当は、賃金(第11条)にあたると解されています。

使用者の帰責事由による休業がなければ、当該労働者は、本来、賃金を受けられたのですから、休業手当は賃金の代替的な性格が強いです。

そして、休業手当(第26条)の規定が労基法の「第3章 賃金」の中に定められていることを考えますと、休業手当も労基法上の賃金に該当するものと解されます。(詳細は、既述の「賃金の要件」の個所(こちら)。)

そこで、休業手当については、賃金支払の5原則(第24条)が適用され(【昭和25.4.6基収第207号】参考)、休業期間の属する賃金算定期間について定められた支払日に支払われなければならないと解されます(毎月1回以上払、一定期日払の原則)。

◯過去問:

・【平成19年問2D】

設問:

労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき事由による休業の場合に支払わらなければならない休業手当は、同法第11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

解答:

正しいです。

休業手当は賃金に該当するものと解され、従って、休業手当について賃金支払の5原則(第24条)が適用されます(【昭和25.4.6基収第207号】参考)。

よって、休業手当は、休業期間の属する賃金算定期間について定められた支払日に支払われなければならないと解されます(毎月1回以上払、一定期日払の原則)。

四 罰則等

使用者が、休業手当の支払義務を定めた第26条に違反しますと、30万円以下の罰金に処せられます(第120条第1号)。

さらに、付加金の制度(第114条)も適用されます。

付加金の制度とは、使用者が、解雇予告手当、休業手当、割増賃金又は年休中の賃金を支払わなかった場合に、労働者の請求(違反時から5年以内(当分の間は3年)の請求が必要)により、裁判所は、未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができるという制度です。のちにこちらで学習します。

なお、使用者の帰責事由による労働の不能として、民法の危険負担・債権者主義(民法第536条第2項)が適用された場合において、使用者がこの債権者主義に基づく賃金支払義務に違反したときは、賃金の全額払の原則(第24条第1項)違反となり、罰則が適用されます(30万円以下の罰金。第120条第1号)。※1

ただし、これについては、休業手当の支払義務違反ではないことから、付加金制度は適用されません。

※1

なお、民法の危険負担の規定の適用を特約により排除している場合は、債権者主義は適用されませんから、賃金の全額払の原則違反(→ 罰則の適用)の問題も生じないことになります。

五 中間収入の控除の問題

休業手当に関する最後の問題として、無効な解雇期間中の賃金と中間収入の控除の問題を学習します(総合的な問題であり、難易度が高いので、判例の結論を記憶することを目標にして下さい。近年、選択式と択一式の出題が1回ずつあります。さらに、平成元年度の選択式でも出題されました)。

○ 使用者により労働者が違法に解雇され、当該労働者が解雇の無効が確定するまでの間に他で就労して収入(以下、「中間収入」といいます)を得ていた場合の処理が問題となります。

まず、問題点と考え方を挙げます。その後、判例を見ます。

1 当該労働者は、債権者である使用者による無効な解雇という帰責事由により労働不能となっていますから、民法第536条第2項の危険負担・債権者主義の適用により、当該労働者はこの無効な解雇期間中の賃金全額を請求できることになります。

2 ただし、民法第536条第2項後段は、「この場合において〔=本件では、債務者である労働者が債権者主義により賃金請求権を失わない場合ということです〕、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」と定めており(代償請求権・利益の償還)、使用者は、無効な解雇期間中に労働者が得た中間収入を同規定に基づき償還の対象として請求できるのかが問題となります。

これについては、労働者が(違法に)解雇されたためやむなく他所で得た収入を償還すべき利益と解することは、酷な面があります。

ただ、解雇され事実上は労働義務を免れたことにより他所で就労して収入を得ている以上、条文上は、「自己の債務を免れたことによって利益を得たとき」にあたると解するのが自然といえます。

また、労働者に中間収入をすべて取得させることは、使用者との関係で逆に労働者が保護され過ぎるといえる場合もありますから、当事者間の公平を確保しようとする代償請求権の趣旨が本件でもあてはまるといえます。

そこで、原則としては、本件の中間収入の場合も、償還の対象となると考えられます(例外として償還の対象とならない場合について、判例は、中間収入が副業的なものであって解雇がなくても当然取得しうる等の特段の事情がある場合を挙げています。この場合は、「自己の債務を免れたことによって利益を得た」という条件関係(因果関係)が認められないことになります)。

ただ、以上のように解しますと、労働者は、基本的には、中間収入の全額を使用者に償還すべきこととなります。

しかし、それでは、労働者が解雇されたためやむなく他所で収入を得たのに、その全額の償還を強いられ、結局手元に何も残らなくなるといった問題が生じます。

3 他方、違法に解雇された場合には、労基法第26条の休業手当における使用者の帰責事由も認められますから、使用者には平均賃金の60%以上の休業手当の支払義務が生じるはずです。そして、この休業手当の場合には、前述の民法第536条第2項後段の代償請求権のような規定は定められていないため、使用者は、最低限、平均賃金の60%を支払うことが必要となります。

そこで、以上のような民法上の危険負担・債権者主義における利益の償還と労基法上の休業手当との関係をどう考えるかが問題です。

この点は、休業手当は、使用者の帰責事由による休業の場合に、一般原則である民法の危険負担・債権者主義(同法第536条第2項)に基づく賃金請求権の処理では労働者の保護に欠けるおそれがあることを考慮して、労働者の保護を強化しようとした趣旨と解されます。

すると、労働者が民法第536条第2項の危険負担・債権者主義における「使用者の責めに帰すべき事由」によって解雇された場合には、休業手当の規定の適用が排除されるのではなく、休業手当の規定も当然に適用されるものと解した上で、両規定間の調整を行うのが妥当です。

そして、休業手当が労働者に平均賃金の60%は確保させようとしてその最低限度の生活保障を図っていることを考慮しますと、使用者の賃金支払債務のうち、平均賃金の60%を超える部分についてのみ中間収入の控除を認めるのが妥当と考えられます。

こう解することにより、当事者間の公平を図りつつ紛争を円滑に解決できるメリットがあります。

4 この場合、使用者は、まず無効な解雇期間中の賃金全額を支払ってから、中間収入に係る平均賃金の60%を超える分について償還請求することしかできないのか、それとも、初めから平均賃金の60%を超える分は控除(相殺)して支払うこともできるのかが、賃金の全額払の原則との関係で問題となります(なぜなら、すでに学習しましたように(こちら)、全額払の原則は、使用者による賃金債権を受働債権とする相殺を禁止する趣旨をも含むと解されているからです)。

この点は、紛争を円滑・一回的に解決するという観点からは、本件の相殺(控除)を認める必要があるといえます。

そこで、第24条第1項の全額払の原則は「法令に別段の定めがある場合」には例外を認めているところ、第26条の休業手当はこの例外となる法令にあたる、といったような説明をすることにより、本件の相殺(控除)を肯定できることになります(また、全額払の原則は、「労働者の経済生活の安定を図る」という趣旨に反する賃金の「控除」(相殺)を強行的に禁止したものであると捉えるなら(こちら)、本問のように、紛争が短期に解決し労働者にとって実質的な不利益がないような相殺の場合は許容されると解することもできます)。

判例は、下記のように、民法第536条第2項と休業手当の関係から説明することにより、初めから平均賃金の60%を超える分は控除(相殺)して支払うことを認めています。

以上の考え方を参考に、以下の判例を見てみます。

・【米軍山田部隊事件(全駐労小倉支部山田分会事件)=最判昭和37.7.20】

「労働者は、労働日の全労働時間を通じ使用者に対する勤務に服すべき義務を負うものであるから、使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得たときは、右の利益が副業的なものであつて解雇がなくても当然取得しうる等特段の事情がない限り、民法536条2項但書に基づき、これを使用者に償還すべきものとするのを相当とする。

ところで、労働基準法26条が『使用者の責に帰すべき事由』による休業の場合使用者に対し平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として附加金や罰金の制度が設けられている(同法114条、120条1号参照)のは、労働者の労務給付が使用者の責に帰すべき事由によつて不能となつた場合に使用者の負担において労働者の最低生活を右の限度で保障せんとする趣旨に出たものであるから、右基準法26条の規定は、労働者が民法536条2項にいう『使用者ノ責ニ帰スヘキ事由』〔※ 現在は、民法改正によりひらがな表記に変わっています〕によつて解雇された場合にもその適用があるものというべきである。そして、前叙のごとく、労働者が使用者に対し解雇期間中の全額賃金請求権を有すると同時に解雇期間内に得た利益を償還すべき義務を負つている場合に、使用者が労働者に平均賃金の6割以上の賃金を支払わなければならないということは、右の決済手続を簡便ならしめるため償還利益の額を予め賃金額から控除しうることを前提として、その控除の限度を、特約なき限り平均賃金の4割まではなしうるが、それ以上は許さないとしたもの、と解するのを相当とする。」

※ なお、上記判示中の最後の部分の中間収入の控除を「平均賃金の4割まではなしうる」という点は、次の【あけぼのタクシー事件】判決により修正されています。

即ち、使用者は、「平均賃金の6割までの部分」は常に支払義務を負い、「平均賃金の6割を超える部分」の中間収入は控除できるのであり、「平均賃金の4割を超えても」、一時金といった平均賃金に含まれない賃金もある場合には、その部分も控除できるとされています(つまり、「平均賃金の4割」がいわば使用者の取り分なのですが、この4割を超えても賞与等からはなおも使用者は控除できるということです)。

詳しくは、次の判例の解説を参考にして下さい。

・【あけぼのタクシー事件=最判昭和62.4.2】

(事案)

中間収入の控除に関して、平均賃金の6割を超える分に一時金が含まれており、かかる一時金も控除の対象とできるかが問題となった事案。

※ 平均賃金の算定においては、「臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」等は、平均賃金の算定基礎である「賃金の総額」に算入しません(第12条第4項)。

そこで、平均賃金の算定基礎とならない一時金(賞与など)を中間収入として控除できるかが問題となりました。

(判旨)

「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である(最高裁昭和36年(オ)第190号同37年7月20日第二小法廷判決・民集16巻8号1656頁参照〔※ 上記の【全駐労小倉支部山田分会事件判決】を引用しています〕)。したがつて、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。そして、右のとおり、賃金から控除し得る中間利益は、その利益の発生した期間が右賃金の支給の対象となる期間と時期的に対応するものであることを要し、ある期間を対象として支給される賃金からそれとは時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されないものと解すべきである。以上と異なり、中間利益の控除が許されるのは平均賃金算定の基礎になる賃金のみであり平均賃金算定の基礎に算入されない本件一時金は利益控除の対象にならないものとした原判決には、法律の解釈適用を誤つた違法があるものといわざるを得ず、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。」

【選択式 平成23年度 C=「平均賃金の6割」。こちら】/

【選択式 令和元年度 A=「平均賃金」、B=「支給対象期間と時期的に対応する期間」。こちら】

※ なお、上記判例は、賃金の支給対象期間と中間収入の発生期間が対応していることを必要としているため、例えば、賞与の支給日が属する月に得た中間収入が当該賞与から控除されることになります。

しかし、これによると、たまたま賞与の支給時期に中間収入があったかどうかにより、結論が大きく異なってくるという不都合があると指摘されています。

〇過去問:

・【平成21年問4D】

設問:

労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。

解答:

誤りです。

本問の前段の全額払の原則が賃金債権との相殺禁止の趣旨をも包含するという部分は、正しいです。

しかし、後段の中間収入の控除については、判例は、上述の通り、平均賃金の6割を超える部分については認めています。

・【選択式 平成23年度】

設問:

「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔・・・(略)・・・〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の C に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。

選択肢(本問に関連するもののみ):

⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割

解答:

C=⑱「平均賃金の6割」(【あけぼのタクシー事件=最判昭和62.4.2】)

・【選択式 令和元年度】については、こちらです。

※ 具体例:

大まかな具体例で考えてみます。

例えば、月給が30万円、賞与が夏と冬に各2箇月分(60万円ずつで、計120万円)である労働者が違法に解雇され、解雇無効が確定されるまでの期間(無効な解雇期間)が1年間で、その間、他所で年間300万円の中間収入を得ていたとします。

(1)まず、本件労働者について、解雇無効確定まで(無効な解雇期間)の1年間に本来支払われるべき額は、次の通りです。

(30万円 × 12月)+(60万円 × 2月)=480万円

(2)この無効な解雇期間に中間収入が300万円ありますが、この300万円の全額が控除されてしまうのではなく、平均賃金の6割は労働者に確保させることが必要です。

そこで、当該労働者の平均賃金を計算します。

平均賃金は、次の計算式により算定します(詳細は、平均賃金の個所で学習します)。

なお、上記計算式の分子の「賃金の総額」には、「臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」等は算入できません。

(また、算定事由発生日は、最初の休業日です(賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日です)。)

(ア)そこで、算定事由発生日以前3箇月の総日数を90日としますと、平均賃金は次の通り計算されます。

(30万円 × 3月)÷ 90日 = 1万円

(イ)無効な解雇期間である1年間における平均賃金の総額は、1年を365日としますと、次の通りです。

1万円 × 365日 = 365万円

(ウ)そこで、平均賃金の6割を労働者に確保させることが必要ですから、「365万円 × 6割 = 219万円」が労働者が確保できる額となります。

従って、上記(1)の480万円からこの219万円を控除した261万円が使用者が控除できる上限額ということになります(平均賃金の6割を超える分を控除できます)。

中間収入である300万円はこの261万円を超えていますから、使用者は261万円を控除することができます。

具体的には、平均賃金からは4割控除できるので、(イ)の365万円 × 4割 = 146万円を控除でき、賞与からは、「261万円 ー 146万円 =115万円」を控除できることとなります。

以上で、休業手当を終わります。

これにて、賃金請求権の発生に関する問題を終わります。次ページにおいて、賃金請求権の変動と消滅の問題を簡単に見ておきます。その後、平均賃金を学習します。

講義 社労士合格ゼミナール

講義 社労士合格ゼミナール