【令和7年度版】

第2節 不当な人身拘束の禁止

不当な人身拘束の禁止に関して、労基法上、次の規定があります。

|

〇 不当な人身拘束の禁止:

|

ここでは、すでに学習しました(2)「労働契約の期間の制限」(こちら)と後に学習します(6)「寄宿舎における私生活の自由の保障等」(こちら)を除いた他の事項について学習します。

§1 強制労働の禁止(第5条)

◆使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません(第5条)。

【条文】

|

第5条(強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |

【過去問 平成20年問1A(こちら)】/【令和3年問1C(こちら)】

○趣旨

「タコ部屋、監獄部屋」といった過去の強制労働の悪習を排除するため、憲法第18条(奴隷的拘束及び意に反する苦役の禁止)を受けて、労働者の意思に反する労働の強制を禁止した趣旨です。

【参考条文 憲法第18条】

|

憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |

一 要件

◆使用者が、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制すること(第5条)。

(一)使用者と労働者

本条は、使用者が労働者の意思に反して労働を強制することを禁止するものですから、使用者と労働者との間に労働関係が存在することを前提としています。

ただ、この労働関係としては、必ずしも形式的に労働契約が成立していることは必要でなく、事実上労働関係が存在していると認められる場合であれば足りると解されています(【昭和23.3.2基発第381号】)。

事実上の使用従属関係が存在している場合には、労働者として保護する必要があるからです。

【過去問 平成26年問1A(こちら)】/【令和元年問3イ(こちら)】

※ 本問は、広くは、違法(無効)な労働契約関係における労基法の適用の可否の問題といえ、一般に、労基法は、事実上の労働契約関係(使用従属関係、指揮命令関係)が存在していると評価できる場合には適用されると解されています。

(既述の「解雇予告制度」における「最低年齢違反の労働契約関係における解雇予告制度の適用の問題」(こちら)をご参照下さい。)

〇過去問:

・【平成26年問1A】

設問:

労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働させることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。

解答:

正しいです(【昭和23.3.2基発第381号】)。

上記本文の解説の通りです。

・【令和元年問3イ】

設問:

労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。

解答:

正しいです(【昭和23.3.2基発第381号】)。

前問の【平成26年問1A(こちら)】と類問です。

(二)暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段

1 暴行

暴行とは、「刑法第208条に規定する暴行であり、労働者の身体に対し不法な自然力を行使すること」をいいます。

通常、障害を伴いやすいですが、必ずしもその必要はなく、また、身体に疼痛を与えることも要しないとされます(【昭和63.3.14基発第150号】等)。

2 脅迫

脅迫とは、「刑法第222条に規定する脅迫であり、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告すること」をいいます。

必ずしも積極的言動によって示す必要なく、暗示する程度でも足りるとされます(【昭和63.3.14基発第150号】等)。

【過去問 令和3年問1C(こちら)】

3 監禁

監禁とは、「刑法第220条に規定する監禁であり、一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体の自由を拘束すること」をいいます。

必ずしも物質的障害を以て手段とする必要はありません。暴行、脅迫、欺罔などにより労働者を一定の場所に伴い来り、その身体を抑留し、後離を畏れて逃走できないようにすることはその例であるとされます(【昭和63.3.14基発第150号】等)。

【過去問 令和5年問4C(こちら)】

4 精神又は身体の自由を不当に拘束する手段

条文上具体的に明示されている「暴行、脅迫、監禁」以外の「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の例としては(以下、これから学習する事項が多いです)、長期労働契約(第14条。こちら以下)、労働契約不履行に関する賠償予定(第16条。こちら以下)、前借金相殺(第17条。こちら以下)、強制貯金(第18条。こちら以下)などがあります(【昭和63.3.14基発第150号】参考)。

(三)不当

「不当」とは、社会通念上是認し難き程度の手段の意味であり、必ずしも「不法」なもののみに限られず、合法的なものであっても不当なものとなることがあります。

【過去問 令和2年問4B(こちら)】

つまり、労働者の保護の見地から、当該労働者の意思に反して労働を強制していると評価できる場合には、本条の規制の対象となります。

(四)意思に反して労働を強制

「労働を強制」するといえるためには、必ずしも労働者が現実に労働をすることを必要としません。意思に反して労働を強制(強要)させたといえる段階で、本条違反が成立します。

【過去問 令和7年問1ア(こちら)】

なぜなら、本条の文言上、「労働を強制してはならない」とありますから、強制すること自体を禁止したものと考えるのが自然ですし、また、意思に反して不当に強制すること自体が労働者の人格的利益の重大な侵害となるからです。

二 効果

(一)基本的効果

(二)公法上の効果

本条違反は、労基法上最も重い罰則が適用されることに注意です。

即ち、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます(第117条)。

【過去問 平成29年問5イ(こちら)】

※ ゴロ合わせは、こちらです。

〇過去問:

・【平成20年問1A】

設問:

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

解答:

正しいです。

第5条の条文そのままの出題です。

・【平成21年問1D】

設問:

労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則が定められている。

解答:

正しいです(第117条)。

こちらのように、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられます。

・【平成29年問5イ】

設問:

労働基準法第5条に定める強制労働の禁上に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。

設問:

正しいです(第117条)。

この【平成29年問5(こちら以下)】は、「誤っているものはいくつあるか」という個数問題でした。

従って、強制労働の禁止に違反した場合の罰則について、それが労働基準法で最も重いこと(これは前掲の【平成21年問1D(こちら以下)】でも問われていました)だけでなく、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられることも覚えておく必要があったことになります。

当サイトでは、こちらの通り、ゴロ合わせでカバーしていました。

・【令和2年問4B】

設問:

労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。

解答:

正しいです。

例えば、賃金との相殺を伴わない前借金であっても(これは、後に見ます第17条には違反しません)、具体的事情により労働者に明示又は黙示の威圧を及ぼすような場合は、「不法」まではいえなくても「不当」なものとして強制労働に該当することがあります(本文は、こちらです)。

・【令和3年問1C】

設問:

労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。

解答:

正しいです。

「『脅迫』とは、刑法第222条に規定する脅迫であり、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。」と通知されています(【昭和63.3.14基発第150号/婦発第47号】等)。

本文は、こちらです。

本問についての知識がなくても、労働者の意思に反する労働の強制を禁止した第5条の趣旨からは、同条の脅迫が本問の内容を意味することに不自然さはないことが導けます。

・【令和4年問4D】

設問:

使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。

解答:

正しいです。

第5条は、使用者が不当な手段によって、労働者の「意思に反して労働を強制」することを禁止しているものですから、「労働の強制の目的がなく、単に『怠けたから』又は『態度が悪いから』殴ったというだけである場合」は「意思に反して労働を強制」したことに該当せず(故意がないことになります)、第5条違反となりません。

・【令和5年問4C】

設問:

労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

解答:

誤りです。

監禁に該当するためには、「物質的障害をもって」一定の場所から脱出できない状態に置く必要はなく、物質的障害がない場合であっても、暴行、脅迫、欺罔などにより労働者を一定の場所に伴い来て、その身体を抑留し、畏怖心から逃走できないようにすることも「監禁」に該当します(【昭和63.3.14基発第150号】等)。

本文は、こちらです。

・【令和7年問1ア】

設問:

労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。

解答:

正しいです(【昭和23.3.2基発第381号】)。

「労働を強制」するといえるためには、必ずしも労働者が現実に労働をすることを必要としません。意思に反して労働を強制(強要)させたといえる段階で、本条違反が成立します。

なぜなら、本条の文言上、「労働を強制してはならない」とありますから、強制すること自体を禁止したものと考えるのが自然ですし、また、意思に反して不当に強制すること自体が労働者の人格的利益の重大な侵害となるからです。

本文は、こちらです。

※ なお、平成27年の択一式の【問1D】において、罪数の問題(犯罪の個数の問題)が出題されましたので、すぐあとで※1として整理しておきます。

(三)私法上の効果

※1 罪数の問題:

罪数の問題について、まず、択一式の出題内容を見てみます。

〇過去問:

・【平成27年問1D】

設問:

強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。

解答:

正しいです。

以下、本問の法条競合について説明しますが、これは刑法の罪数の問題になりますので、罪数論の全体像を見ておきます(あまり細かい知識は必要ないといえますので、ざっと一読で結構です)。

罪数とは、犯罪の個数の問題です(この罪数に関する一連の問題を罪数論ということがあります)。

罪数の問題としては、〔Ⅰ〕当該行為が1個の罪(犯罪)なのか、数個の罪(犯罪)なのかという問題(1罪かどうかの問題)と〔Ⅱ〕数個の罪が成立した場合に、それらをどのように処断するかの問題(数罪の取扱いの問題)に大別できます(〔Ⅰ〕において、数個の罪と判断された場合に、〔Ⅱ〕の問題に移ることになります)。

全体像は、次の図の通りです。

※ なお、いくつの罪(犯罪)が成立するのかの判断基準(即ち、上記図の〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕との区別の基準)については、抽象的には、1つの構成要件(犯罪が成立するための要件)に該当すると評価すれば足りるのかどうかということになります(構成要件評価説)。

ただ、具体的には、侵害された法益(法によって保護すべき利益のことです)の数・種類、行為の数、行為者の意思、法定刑の違い等を考慮して総合的に判断することになると思われます。

結局は、1罪として評価すれば足りるのか、それとも各行為(ないし法益)を独立に評価するのが妥当なのかということになりますので、機械的には結論が出ない場合があります。

前掲の【平成27年問1D(こちら)】では、前掲の図(こちら)の(A)の「法条競合」が問題となっています。

法条競合とは、数個の構成要件に該当するかに見えても、実質的には1個の犯罪のみが成立すると解される場合です。

例えば、未遂罪と既遂罪の関係です。

即ち、当該構成要件の実現が完了した既遂罪に至る過程には、未遂の段階がありますが、既遂罪が成立する場合には、この未遂について独立に評価する必要はありませんから、かかる場合は既遂の1罪のみが成立します。

この法条競合にも、いくつかの類型がありますが、本問の場合は、一般には、吸収関係のケースといわれます(ただし、吸収関係を包括1罪として考えた方がよいという説もあり、法条競合と包括1罪との区別がはっきりしない場合もあります。ともに数罪ではなく1罪のみが成立すると評価すべき場合である点では共通するため、両者の境界がはっきりしないことがあるのです。が、あまり深入りする必要はありません)。

以上を前提知識として、本問を検討します。

第5条では、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」を問題にしていますから、第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があることは、同条が当然に予定しているものと解されます。

このようにある構成要件該当行為が他の構成要件該当行為を類型的に伴うことが予定されている場合には、他の構成要件該当行為を独立に1罪として評価する必要はありません。

そこで、本件では、(刑法に対して特別法である労基法の)第5条違反の罪のみが成立し、暴行罪等は成立しない(第5条違反の罪に吸収される)と解すべきとなります。

以上より、本問は正しい内容となります。

罪数の問題に深入りする必要はありませんが(本問の出題後は罪数の問題は出題されていません)、一応、罪数論は前掲の図のような構造をしていることと上記の用語の意味を大まかにつかんでおけば安心です。

なお、この罪数論は、労基法の他の条文についても問題となることがあります。さしあたり、次ページで見ます「中間搾取の排除」(第6条)の個所(こちら)においても、この罪数の問題を見ておきます(そこでは、前掲の図(こちら)の(C)「観念的競合」と(D)「併合罪」との区別が問題となるケース等があります)。

また、法定労働時間(第32条)の個所(こちら)でも言及しています。

以上で、第5条・強制労働の禁止について終わります。

§2 賠償予定の禁止(16条)

◆使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません(第16条)。

【条文】

|

第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |

※ この条文も、赤字の個所を暗記して下さい。

○趣旨

民法上は、債務不履行について損害賠償額を予定したり違約金を定めることは認められています(民法第420条。損害の立証の困難を回避し、紛争の発生を予防することを目的としています)。

しかし、当事者間に力関係の格差がある労働契約関係においては、過大な賠償額の予定がなされて労働者の足止めに利用されるなど、労働者の退職の自由が不当に制約される危険があることから、労働契約の不履行について賠償額の予定等を定めることを禁止したものです。

〇過去問:

・【平成25年問6D】

設問:

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。

解答:

正しいです。

本問の出題当時、趣旨を問う問題が出題されることがありました。今後も、学習の基本として趣旨は把握しておく必要があります。

一 要件

◆使用者が、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすること(第16条)。

(一)違約金と損害賠償額の予定

1 違約金

「違約金」とは、一般に、債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うべきものとあらかじめ定められた金銭等のことです。

違約金の性格は多様ですが(実際の損害額に加えてさらに不履行に対する制裁金として請求できるという違約罰といったケースもあります)、民法上、違約金は「損害賠償額の予定」(内容は次に説明します)と推定されています(民法第420条第3項)。

労働契約における違約金の性質も以上と同様と解され、労働者(債務者)に労働義務の不履行がある場合に、使用者(債権者)が約定の金銭等を請求できるものであり、第16条は、かかる違約金の定めを禁止したものです。

2 損害賠償額の予定

「損害賠償額を予定する契約」とは、債務不履行(又は不法行為)の場合に賠償すべき損害額をあらかじめ定めておく契約です。

債権者(使用者)としては、損害の発生や額を証明することは不要となり、債務不履行の事実を証明すれば約定の損害賠償額を請求できるメリットがあるものですが、第16条は、労働契約の不履行についてかかる損害賠償額の予定は禁止したものです。

なお、本条の「損害賠償額の予定」の禁止は、債務不履行だけでなく「不法行為」に基づく損害賠償の場合にも適用されると解されています。

【過去問 平成23年問2C(こちら)】

理由としては、第16条の規定上、「労働契約の不履行について」という文言(この文言は債務不履行を意味します)は「違約金」のみにかかっており、「損害賠償額を予定する契約」にはかかっていないこと、また、例えば、労働者の不法行為によって使用者の機械、器具等が破損した場合に備えて損害賠償額の予定が定められることもあり、労働者保護の見地からは、かかる不法行為による場合と債務不履行による場合とを区別する理由はないことが考えられます。

※ なお、不法行為と債務不履行についての基礎知識は、のちにこちらで見ます。

〇過去問:

・【平成23年問2C】

設問:

使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。

解答:

誤りです。

前段の違約金については、正しいです。しかし、後段の損害賠償額の予定は、たとえ一定金額の範囲内であっても、定めることができません。

なお、不法行為に関する損害賠償額の予定も、第16条によって禁止されていると解されていることは、上述(こちら)の通りです。

(二)契約の相手方

労働者の親権者又は身元保証人に違約金等を負担させるような契約も、本条により規制されると解されています。

【過去問 平成28年問2C(こちら)】/

【選択式 令和3年度 A=「身元保証人」(こちら)】

なぜなら、本条は契約の相手方を労働契約の当事者である労働者に限定していないこと、また、賠償予定の禁止の趣旨の実効化の必要があること(労働者の身元保証人に対してなら賠償予定ができるとしては、実質的には、当該労働者の退職の自由が制約されることとなります)からです。

※ ちなみに、身元保証については、「身元保証ニ関スル法律」(【昭和8.4.1法律第42号】)も適用され、保証期間は原則として3年に制限されるといった規制が行われています。

また、平成16年の民法改正により、根保証契約(一定範囲に属する不特定債務を主たる債務とする保証契約のことです。つまり、保証人が保証する債務が一定範囲で入れ替わる保証契約です)のうち、「貸金等債務を保証」する個人根保証契約(個人根保証契約とは、保証人が法人でないものをいいます)について、極度額(保証債務の限度額のことです)を定めなければ効力が生じないといった規制が行われていました。保証人の責任が不当に拡大することを防止する趣旨です。

さらに、保証人の保護を高めるため、令和2年4月1日施行の民法の改正により、貸金等根保証契約以外の個人根保証契約一般について、それらの規律が拡張されることになりました。

即ち、個人根保証契約は、書面又は電磁的記録により極度額を定めなければ効力が生じません(民法第465条の2第2項、第3項)。

そして、労働契約に付随して締結される身元保証契約についても、これらの個人根保証契約の規律は及ぶため、令和2年4月1日以降に締結又は更新される当該身元保証契約については、極度額を定めることが必要です。

〇過去問:

・【平成28年問2C】

設問:

使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。

解答:

誤りです。

上記本文(こちら)の説明の通りです。

(三)額の約定の禁止

本条は、金額を予定する(定める)ことを禁止するものであって、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁止されていません(【昭和22.9.13発基17号】参考)。

即ち、労働者の債務不履行や不法行為によって現実に損害を被った場合に備えて、実損害額に応じて賠償を請求する旨を労働契約に定めても、本条には違反しません。本条が目的とする不当な賠償額の予定を禁止するという趣旨に反しないのです。

【過去問 平成20年問1B(こちら)】/【平成30年問5B(こちら)】 /【令和6年問3C(こちら)】

〇過去問:

・【平成20年問1B】

設問:

使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対して損害賠償を請求してはならない。

解答:

誤りです。

第16条は、損害賠償の金額の予定あるいは賠償額の定めをすること(即ち、金額の予定・定めをすること)を禁止するものであり、実損害額に応じた損害賠償請求をすることまでは禁止していません。

もっとも、使用者の労働者に対する損害賠償請求については一定の制約が認められており、のちに説明します(こちら)。

・【平成30年問5B】

設問:

債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁上されている。

解答:

誤りです。

第16条は、損害賠償の金額の予定あるいは賠償額の定めをすること(即ち、金額の予定・定めをすること)を禁止するものであって、現実に生じた損害について賠償を請求することまでは禁止していません(【昭和22.9.13発基17号】参考)。

即ち、労働者の債務不履行や不法行為によって現実に損害を被った場合に備えて、実損害額に応じて賠償を請求する旨を労働契約に定めても、本条には違反しません。

・【令和6年問3C】

設問:

使用者が労働者に対して損害賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは、労働基準法第16条が禁止するところではないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条に抵触するものではない。

解答:

正しいです。

第16条(賠償予定の禁止)は、金額を予定する(定める)ことを禁止するものであって、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁止されていません(【昭和22.9.13発基17号】)。

労働者の債務不履行や不法行為によって現実に損害を被った場合に備えて、実損害額に応じて賠償を請求する旨を労働契約に定めても、第16条が目的とする不当な賠償額の予定を禁止するという趣旨に反しないのです。

前掲の【平成30年問5B(こちら)】が類問です。本文は、こちらです。

【参考】不法行為と債務不履行

ここで、不法行為と債務不履行について、簡単に説明しておきます。

不法行為とは、故意又は過失によって他人の権利・利益を違法に侵害することであり、加害者には損害賠償責任が生じます(民法第709条以下)。

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことであり、債務者には損害賠償責任等が生じます(民法第415条等)。

不法行為と債務不履行は、基本的には、被害者と加害者との間に債権債務関係(大まかには、契約関係)があるかどうかで区別されます。

即ち、債権債務関係がある場合に、債務者が違法に債務を履行しないことが債務不履行であり、債権債務関係がない場合に、ある者が違法に他人に対して損害を与えることが不法行為です。

例えば、不法行為の典型ケースは交通事故であり、契約関係にない運転手同士等の責任関係が問題となるのに対して、債務不履行の典型ケースは、契約違反であり、買主が代金を支払わない場合等の責任関係が問題となります。

債務不履行責任を追及した方が、被害者(債権者)の立証責任が軽減されたり、民法改正前は、消滅時効期間が長くなるなど、一般的には、被害者に有利になることが多かったです。

なお、消滅時効の期間については、令和2年4月1日施行の民法の改正により大きく改められ、従来よりは、債務不履行・不法行為による違いが少なくなりました。

特に、「人の生命又は身体の侵害」による損害賠償請求権の消滅時効期間については、その原因が債務不履行であっても不法行為であっても異ならないことに見直されました。

この「人の生命又は身体の侵害」による損害賠償請求権の消滅時効期間の改正の問題は、労働法においても、非常に重要です。

例えば、使用者の安全配慮義務違反により労働者の生命・身体への侵害が生じた場合には、債務不履行と不法行為のいずれの法律構成によっても、同じ消滅時効の期間が適用されることとなったのです(「注釈労働基準法・労働契約法」第2巻286頁)。

これらの消滅時効期間の改正について解説するためには、消滅時効の基礎から学習する必要があるため、詳細は労災保険法において消滅時効をまとめた個所(こちら以下)で触れます。

ここでは、以下を読み進めて下さい。

※ なお、債務不履行である契約違反のケースを、不法行為として責任追及することも可能であり、要するに、不法行為の要件を満たすなら不法行為の責任も追及できます(ただし、同一の損害について二重に賠償を受けられるということではありません)。

※1 ※2(いずれも後掲)

【参考条文 民法】

次の不法行為に関する民法第709条は、非常に重要ですので、記憶された方がよいです。

そのあとの債務不履行に関する民法第415条についても、チェックして下さい。

〇 不法行為 = 民法第709条(民法の不法行為の規定は、その他にもありますが、この第709条が一般の不法行為を定めています)

|

民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |

〇 債務不履行 =民法第415条(民法の債務不履行の規定は、その他にもありますが、この第415条は、不完全履行と履行不能について定めています。履行遅滞については、民法第412条が定めています)。

※ 次の、民法第415条は、令和2年4月1日施行の改正により改められました。改正前の第415条は、こちらでした。

|

民法第415条(債務不履行による損害賠償) 1.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2.前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 |

※ なお、債務不履行による損害賠償請求をするための要件としては、次の3つが必要です。

(1)債務不履行であること。即ち、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと。

具体的には、債務不履行には、履行遅滞(民法第412条)、履行不能(上記の民法第415条第1項本文後段)及び不完全履行(第415条第1項本文前段)の3つのタイプがあり、それぞれにさらに細かい要件があります。

(2)債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)により債務不履行となったこと(民法第415条第1項ただし書)。

(3)債務不履行が違法であること。

※ 民法第415条の改正のポイント:

1 債務不履行の要件について、改正前の民法第415条では、履行不能の場合についてのみ債務者の帰責事由が要件であるかの規定となっていました。

しかし、判例、通説は、履行不能以外の債務不履行の場合についても債務者の帰責事由を要件としていたため、改正後民法第415条第1項においてこの旨が明確化されました。

なお、改正後民法第415条第1項ただし書においては、帰責事由の証明責任を債務者が負うこと(債務者が帰責事由の不存在について主張立証責任を負うこと)が明文化される(これも、従来の取扱いが明示されたものです)とともに、債務者の帰責事由について、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」であるとして、帰責事由の判断基準が明確化されました。

2 また、改正後民法第415条第2項では、「債務の履行に代わる損害賠償」(「填補賠償」ということがあります)の規定が新設されました。

従来から、債務不履行があった場合に、債権者は、一定の要件の下、債務の履行に代わる損害賠償を請求できるものと解されていましたが、改正によりこれを明文化したものです。

具体的には、①債務の履行が不能であるとき(履行不能)、②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(履行拒絶意思の明示)、又は③契約が解除され、若しくは債務不履行による契約の解除権が発生したときに、填補賠償が認められます。

以上については、こちら以下でも触れました。

※ 以下の民法の条文は、あくまで参考程度であり、試験対策上、覚えなくて結構です。

|

民法第420条(賠償額の予定) 1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3.違約金は、賠償額の予定と推定する。 |

【参考:民法改正】

※ ちなみに、上記民法第420条は、従来は、第1項の後段において、「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」と規定されていたのですが、民法改正により、この後段は削られました。

改正前は、この民法第420条第1項後段のため、裁判所は、当事者間で予定した損害賠償額を増減することはできませんでした。損害賠償額を予定した当事者意思を尊重する趣旨でした。

しかし、裁判実務上、公序良俗に違反すること等を理由に当事者間で予定された損害賠償額を増減する判断をする例がありました(現実に発生した損害に対して不当に過大又は過小な損害賠償額の予定がなされたケース等。【最判平成6年4月21日】参考)。

かかる実務を踏まえ、同項後段を廃止したものです。

|

民法第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。 |

二 効果

(一)基本的効果

(二)公法上の効果

使用者が本条に違反する契約を締結したときは、契約締結時に本条違反が成立します(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金です(第119条第1号。3番目に重いグループです)。

違約金又は損害賠償額を実際に徴収したときに成立するのではなく、単に契約を締結しただけで本条違反となります(条文上、そう解するのが自然です)。

【過去問 令和4年問5C(こちら)】

なお、私法上の効果については、省略します。均等待遇の個所(こちら)をご参照下さい。

◯過去問:

・【令和4年問5C】

設問:

労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又あらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

解答:

誤りです。

第16条の文言上(「・・・定め、又は・・・契約をしてはならない」とされます)、「違約金又あらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したとき」に同条違反が成立するのではなく、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしたときに成立するものと解されます(厚労省コンメ令和3年版上巻253頁(平成22年版上巻245頁)参考)。

以下、少し細かいですが、関連知識を見ておきます。

※1 労働者に対する損害賠償請求:

労働者が職務の遂行にあたり使用者に損害を与えた場合は、民法の原則通り、使用者は労働者に対して、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償請求等を行うことができます(なお、上記の通り、第16条は、額の予定を禁止したものであって、現実に生じた損害の賠償請求まで禁止しているわけではありません)。

ただし、判例は、使用者の労働者に対する損害賠償請求について、一定の制約を認めています。

即ち、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、使用者は労働者に対して損害賠償請求等ができると解されています。

これは、使用者は、労働者を利用することによって、利益を得たり(報償責任)、危険を作出・拡大させている(危険責任)こと、また、通常、労働者は使用者に対して従属的な地位に立っていることなどに鑑み、使用者に労働者に対する賠償責任の追及等を広く認めては、労使間の公平に反することが考慮されたものと解されます(民法第1条第2項及び第3項並びに労契法第3条第4項及び第5項を参考)。

なお、水町「詳解労働法」第3版256頁以下(第2版247頁以下、初版244頁以下)によりますと、裁判例では、まず、使用者は、労働者に故意又は重過失がある場合にのみ損害賠償等を請求し得るとするものが多いとされます(要件面の問題ということになります)。

そして、労働者に故意や重過失があり損害賠償責任が肯定される場合においても、上述の通り、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ労働者は責任を負うものと解釈されています。

以上については、選択式対策として、次の判例の判旨の太字のキーワードを押さえておいて下さい。

・【茨城石炭商事事件=最判昭和51.7.8】

(事案)

使用者に自動車運転手として雇用された労働者が、使用者所有のタンクローリーを運転中、先行者に追突し、同車とタンクローリーを損傷させたため、使用者が労働者に対して、修理費等の損害賠償請求等をした事案(民法第715条第3項の使用者責任に関する求償権の行使も問題となっていますが、ここでは省略します)。

(判旨)

「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担した〔※「又は」以下は、使用者責任のことです。のちにこちら以下で詳述します〕ことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」

※ 「損害の公平な分担」と「信義則」が重要キーワードです(ちなみに、「損害の公平な分担」という理念は、損害賠償責任制度において最も重要なキーワードです)。

この事案の結論としては、使用者が、経費節減のため、所有車両につき対人賠償責任保険にのみ加入し、対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかったこと、本件労働者は、主として小型貨物自動車の運転業務に従事し、タンクローリーには特命により臨時的に乗務するにすぎなかったこと、同人の勤務成績も普通以上だったことなどを考慮して、使用者が請求できる損害賠償等の範囲は、信義則上、損害額の4分の1を限度とすべきと判示されました。

※2 被用者から使用者に対する逆求償の可否:

【令和2年度試験 判例】

前述の※1にも関連しますが、加害者である被用者が第三者(被害者)に対して損害賠償を行った場合に、当該被用者は使用者責任を負う使用者に対して求償できるのかが問題となりました。

【福山通運事件=最判令和2.2.28】は、これを肯定しました。以下、詳しく見ます。

1 事案

貨物運送を業とする上場会社であるA社の被用者であったBが、A社の事業の執行としてトラックを運転中に自転車と接触しその運転者であるCを死亡させた交通事故に関し、Cの遺族に対して損害を賠償したことによりA社に対する求償権を取得した等と主張して、A社に対し求償金等の支払を求めた。

A社は、その事業に使用する車両全てについて一般自動車損害保険(任意保険)を締結していなかった。

原審(【大阪高判平成30.4.27】)は、要旨、次の通り判示した。

被用者が第三者に損害を加えた場合は、それが使用者の事業の執行についてされたものであっても、不法行為者である被用者が当該損害の全額について賠償し、負担すべきものである。

民法第715条第1項〔=使用者責任〕の規定は、損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え、使用者にも損害賠償義務を負わせることとしたものにすぎず、被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならない。

また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合において、使用者の被用者に対する求償が制限されることはあるが、これは、信義則上、権利の行使が制限されるものにすぎない。

したがって、被用者は、第三者の被った損害を賠償したとしても、共同不法行為者間の求償として認められる場合等を除き、使用者に対して求償することはできない。

(試験対策上は不要ですが、参考まで:

ちなみに、原審が上記で触れています共同不法行為(複数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合に、連帯責任を負わせる制度。民法第719条)が成立する場合は、共同不法行為の行為者間における求償が認められています。

この場合に、連帯債務の規定をそのまま及ぼしますと不都合な結論となる場合があるため、解釈上、連帯債務の内容を一部修正した「不真正連帯債務」という構成がとられています(【最判昭和57.3.4】)。

ただし、令和2年4月1日施行の民法の改正により、連帯債務について見直しが行われており、「不真正連帯債務」の効果の多くについて、「連帯債務」の規定により処理できることに改められてはいます。)

2 使用者責任

使用者責任(民法第715条)とは、ある事業のために他人を使用する者は、原則として、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うというものです。

被用者の加害行為による損害について使用者が責任を負う根拠については、使用者は被用者を利用することによって、利益をあげる関係にあること(報償責任)や、事業範囲を拡張して危険を作出・拡大していること(危険責任)に鑑みて、損害の公平な分担を図るという点にあると解されています。

【民法】

|

民法第715条(使用者等の責任) 1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3.前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 |

3 最高裁判決

今般の最高裁判決(【最判令和2.2.28】)は、原審と異なり、損害を賠償した被用者から使用者に対する求償を認めました。次の通りです。熟読して下さい。

〔引用開始。〕

民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである(最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁、最高裁昭和60年(オ)第1145号同63年7月1日第二小法廷判決・民集42巻6号451頁参照)。

このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。

また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁〔=前述(こちら)の【茨城石炭商事事件=最判昭和51.7.8】〕)、上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。

以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである。

〔引用終了。〕

4 解説

使用者責任が成立する場合において、第三者(被害者)に対して損害賠償をした使用者が被用者に対して求償権を行使できることについては、明文があります(民法第715条第3項)。

しかし、加害行為を行った被用者が第三者に対して損害賠償をした場合に、当該被用者が使用者に対して求償できるのか(いわゆる逆求償の可否)については、規定がないため問題となります(下級審でも結論が分かれていました)。

この点、使用者責任の法的性質について、損害を発生させた被用者が本来の第一次的責任者であり、使用者は被用者に代わって責任を負うに過ぎないこと(使用者の代位責任)を強調するなら、被用者は使用者に対して求償することはできないともなります。

これについては、民法第715条第3項が、使用者に被用者に対する求償権の行使を認めていること(従って、使用者責任が成立するためには、被用者が不法行為の要件を具備していることが必要と解されています)からしますと、使用者責任は代位責任に過ぎないともなります。

他方、同条第1項ただし書が、選任・監督上の注意による使用者の免責を認めていることからしますと、使用者責任は、使用者自身の過失(選任・監督上の不注意)に基づく自己責任という側面もあります(ただし、実務上、使用者にこの免責が認められることはほとんどありません)。

いずれにしましても、民法第715条第3項によれば、使用者が使用者責任の履行として第三者に対して損害賠償をした場合は、被用者に対して求償権を行使することはできます。

ただし、その求償権の行使は、前述(こちら以下)の通り、損害の公平な分担の見地から、信義則により一定の制限が認められています(【茨城石炭商事事件=最判昭和51.7.8】)。

すると、先に使用者が第三者に損害賠償をした場合は、使用者は被用者に対して全部の求償をすることはできないことがあるのに対して、先に被用者が損害賠償をした場合は、使用者に対して求償できないとしますと、結果的に被用者がすべてのリスクを負うこととなって、どちらが先に損害賠償をしたかによって不均衡が生ずることとなります。

これは、報償責任・危険責任という使用者責任の趣旨からしても妥当でないといえます。

学説上、この被用者による使用者に対する逆求償を認める法律構成については、使用者による被用者に対する求償権の行使の制限を認める法律構成とも併せて争われているのですが(従来は、不真正連帯債務と説明する構成が有力です)、今般の判決は、不法行為法の理念である損害の公平な分担という説明に留めています。

被用者が損害を賠償した場合、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額については、被用者からの求償に対して使用者は信義則上拒むことはできない(民法第1条第2項)と解することもできるように思えます。

※3 研修費用・留学費用等の返還義務:

使用者が費用を負担して労働者に研修や海外留学を行わせた場合、資格取得や留学終了後にすぐに転職して出費が無駄になるのを防ぐため、一定期間内に退職したときは労働者に研修・留学費用の返還を義務づける旨の約定がなされることがあります。

かかる約定が第16条の禁止する「違約金・賠償額予定の定め」にあたるか問題となっています。

この点は、最高裁判例はありませんが、下級審裁判例では、かかる約定が実質的に違約金・賠償額予定の定めと評価できるかどうかを具体的に検討して決定しているようであり、その際、研修・留学の業務性の有無を重視しているようです。

即ち、例えば、研修・留学が当該企業の業務との関連性が強く労働者個人としての利益性が弱い場合には、これらの費用の返還義務を定めることは本条違反に該当するものと解されます。

他方で、研修・留学が業務との関連性が弱く、個人としての利益性が強い場合は、本来労働者が負担すべき費用を、労働契約とは別個の消費貸借契約として使用者が貸し付けたものと評価して、本条違反に該当しないものとできます。

試験対策上は、研修費用・留学費用等の返還義務が当然に第16条に違反するわけではないことをつかんでおきます。

※ なお、使用者が労働者にいったん支給した賃金や契約金等の金銭を、契約違反等の事実があった場合に返還させる旨の定めについては、第16条が禁止する違約金又は損害賠償額の予定の定めにあたると解されています(水町「詳解労働法」第3版277頁以下(第2版267頁以下、初版262頁以下)参考)。

例えば、1年間勤続することを前提として支払われていた勤続奨励手当について、当該期間就労しない場合にその返還を求める定めは、本条に違反して無効とされます(また、第5条の強制労働禁止にも違反するとされます。【東箱根開発事件=東京高判昭和52.3.31】)。

このような定めは、労働契約に基づき直接又は密接に関連して発生した金銭について、約定に違反した場合に労働者側が返還することを内容としている点で、実質的には、違約金又は損害賠償額の予定に該当することとなるのでしょう。

以上で、賠償予定の禁止を終わります。

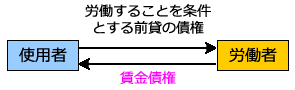

§3 前借金相殺の禁止(第17条)

◆使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなりません(第17条)。

【条文】

|

第17条(前借金相殺の禁止) 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |

【記述式 平成11年度=「賃金」】/【過去問 平成20年問1D(こちら)】

※ この条文は、全部丸暗記して下さい。

○趣旨

本条は、使用者に対して、労働することを条件とする債権と労働者に対する賃金債務とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生(強制労働)を防止しようとした趣旨です。

即ち、戦前、農村から紡績工場に女工を雇い入れる際や芸娼妓契約(風俗営業の契約)等において、親等が多額の借金をし、子供が無報酬で働いてその借金を返すといった前借金契約がなされることが多く、このような不当な人身の拘束・人身売買を禁止しようとしたものです。

ただし、前借金(ぜんしゃくきん。通称は、まえがりきん)が「給料の前借り」という庶民金融の1形態として広く行われてきたことも考慮して、前借金等そのものは禁止せずに、前借金等と賃金を相殺することを禁止しています。

なお、この第17条の趣旨について、【平成27年問3D(こちら)】や【令和4年問5D(こちら)】で出題されています。

○過去問:

・【平成20年問1D】

設問:

使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。

解答:

正しいです(第17条)。

一 要件

◆使用者が、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること。

(一)前借金その他労働することを条件とする前貸の債権

1 前借金

「前借金」とは、労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により弁済することを約する金銭をいいます。

「その他労働することを条件とする前貸の債権」とは、前借金に追加して労働者ないしその親権者等に渡される金銭であって前借金と同様の目的を持つものなどです。

2 前借金に該当しない場合

本条は、上記のように、金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生(強制労働)を防止しようとした趣旨ですから、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」とは、身分的拘束ないし労働の強制の手段となるようなものをいい、身分的拘束を伴わないことが明らかであるものについてはあたらないと解されています(【昭和22.9.13発基第17号】、【昭和33.2.13発基第90号】参考)。

【過去問 令和3年問2C(こちら)】

具体的には、貸付の原因、条件、内容等の事情を総合的に判断して検討することとなります。

例えば、生活資金の貸付に対する相殺のケースとして、次の通達があります。

「第17条の規定は前借金により身分的拘束を伴い労働が強制されることがあること等を防止するため、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止するものであるから、使用者が労働組合との労働協約の締結あるいは労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸し付け、その後この貸付金を賃金より分割控除〔=即ち、数度に渡って相殺するものです〕する場合においても、貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、本条の規定は適用されない。」(【昭和63.3.14基発第150号】等)

【過去問 令和5年問5C(こちら)】

また、次は、住宅建設資金の融資等のケースです。

「住宅建設資金の融資等は相当高額にのぼり、その返済期間も相当長期であるが、貸付けの原因が真に労働者の便宜のためのものであり、また労働者の申出に基づくものであること、貸付期間は必要を満たし得る範囲であり、貸付金額も1か月の賃金又は退職金等の充当によって生活を脅威し得ない程度に返済し得るものであること、返済前であっても退職の自由が制約されていないこと等、当該貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかなものは、本条に抵触しない」(厚労省コンメ令和3年版上巻255頁(平成22年版上巻247頁))。

【過去問 平成14年問2E(こちら)】

※ なお、以上の例のように、使用者が単に労働者に金銭を貸し付けて、のちに賃金債権と相殺するに過ぎないものと解される場合は、本条に違反するわけではありません。

「労働することを条件とする」貸付であることが必要です(そして、この判断のために、上記例のように諸事情を考慮することとなります)。

ただし、「労働することを条件」としないものとして第17条の対象とはならない前貸の債権であっても、これを賃金債務と相殺することは、第24条第1項の「賃金の全額払の原則」との関係から、労使協定の締結が必要と解されています(賃金の全額払の原則とは、使用者は労働者に対して賃金の全額を支払わなければならないというものですが、この原則は、使用者が労働者に対して有する債権と当該労働者に対する賃金債務との「相殺の禁止」をも含むと解されています。そして、全額払の原則の例外は、基本的には、法令に別段の定めがある場合を除き、労使協定を締結した場合にのみ認められます)。

従って、労使協定が締結されていませんと、かかる相殺はできません(詳しくは、第24条の全額払の原則の個所(こちら以下)で学習します。なお、「相殺」の意義については、すぐ後で見ます)。

【過去問 令和7年問4A(こちら)】

〇過去問:

・【平成23年問2D】

設問:

労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。

解答:

誤りです。

(なお、本問は、「労働基準法に定める労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。」という出題の中の一肢であり、「労働契約に関する規定」として、労基法第2章の「労働契約」(第13条から第23条まで)の中にある第17条についてのみ言及すれば足りるといえますが、以下では、一応、他の労基法の規定も検討しました。)

まず、使用者が労働者に金銭を貸すことの禁止については、第17条(前借金相殺の禁止)と第5条(強制労働の禁止)が問題となります。

しかし、使用者が労働者に金銭を貸すこと自体は、上記の通り、第17条は禁止していません(同条の要件として、「労働することを条件」とすること、及び「相殺」することが必要です)。

また、第5条は強制労働を禁止しているのであって、貸すこと自体は禁止していません(ただし、のちにこちらで見ます1の字下げ部分を参考)。

次に、貸金債権と賃金の相殺の禁止については、第17条と第24条(賃金の全額払の原則)が問題となります。

「労働することを条件」とした債権との相殺でなければ、第17条は禁止していません。

他方、貸金債権と賃金の相殺は、上述のように、第24条の全額払の原則により禁止されていると解されています。

結局、本問の行為は、労基法上すべてが禁止されているわけではないので、本問は誤りです。

・【平成14年問2E】

設問:

使用者が前借金その他労働をすることを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することは労働基準法第17条において禁じられているので、例えば、使用者からの住宅建設資金の貸付に対する返済金のように融資額及び返済額ともに相当高額に上り、その返済期間も相当長期にわたるものについてはすべて、たとえ同法第24条第1項の規定に基づく賃金控除に関する労使協定がある場合であっても、賃金との相殺はできない。

解答:

誤りです。

住宅建設資金の貸付等に係る貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかなものは、第17条に抵触しないとされています。

即ち、貸付けの原因が真に労働者の便宜のためのものであり、また労働者の申出に基づくものであること、貸付期間は必要を満たし得る範囲であり、貸付金額も1か月の賃金又は退職金等の充当によって生活を脅威し得ない程度に返済し得るものであること、返済前であっても退職の自由が制約されていないこと等、当該貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかなものは、第17条に抵触しません。

なお、のちに賃金の全額払の原則の個所で学習しますが(先に少し触れました)、使用者は、労働者に対して有する債権を自働債権として、労働者が有する賃金債権を受働債権とする相殺を行うことは、第24条第1項の賃金の全額払の原則に違反すると解されています(例外として、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合には、当該相殺が認められます)。

従って、使用者が前貸の債権と賃金を相殺することが第17条には違反しなくても、さらに、労使協定を締結していることは必要となります。

・【平成27年問3D】

設問:

労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

解答:

正しいです。

労働することを条件として金銭消費貸借契約を締結して、その債務(借金)と賃金債権を相殺する契約がなされますと、借金を返済するまでは退職できなくなってしまうという拘束が生じてしまいます。

そこで、第17条は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離する(労働することを条件とさせない)ことにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものです。

・【令和4年問5D】

設問:

「前借金」とは、労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により弁済することを約する金銭をいい、労働基準法第17条は前借金そのものを全面的に禁止している。

解答:

誤りです。

第17条は、「前借金そのものを全面的に禁止している」のではなく、前借金そのものは禁止せずに、前借金と賃金を相殺することを禁止しています。

前借金である「給料の前借り」自体は許容しつつ、賃金を相殺することを禁止することによって金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生(強制労働)を防止しようとした趣旨です。

本文は、こちら以下です。

・【令和3年問2C】

設問:

労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

解答:

誤りです。

第17条は、金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生(強制労働)を防止しようとした趣旨ですから、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」とは、身分的拘束ないし労働の強制の手段となるようなものをいい、身分的拘束を伴わないことが明らかであるものについてはあたらないと解されています。

従って、本問の「労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等」において、明らかに身分的拘束を伴わないものは同条の「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」には含まれません(【昭和22.9.13発基第17号】、【昭和33.2.13発基第90号】)。

・【令和5年問5C】

設問:

使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

解答:

正しいです(【昭和63.3.14基発第150号】等)。

第17条(前借金相殺の禁止)は、金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生(強制労働)を防止しようとした趣旨ですから、同条の「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」とは、身分的拘束ないし労働の強制の手段となるようなものをいい、身分的拘束を伴わないことが明らかであるものについてはあたらないと解されています。

類問は、【令和3年問2C(こちら)】です。本文は、こちら以下です。

(二)相殺してはならない

「相殺」とは、債権者と債務者が相互に同種の債権を有する場合に、一方的意思表示により、その債権どうし(見方を変えれば、債権と債務)を対当額において消滅させることです(民法第505条第1項参考)。

相殺制度の趣旨・目的は、決済の簡易化(双方が別々に弁済するといった手間を省けます)、当事者間の公平(一方の資力が悪化した場合に、他方だけが弁済するといった不公平を避けられます)及び担保的機能(相殺が認められると、債務との対当額の限度では自己の債権を確実・優先的に回収できることになります)といった点にあります。

例えば、AがBに2万円の債権を有し、BがAに10万円の債権を有する場合に、Aが2万円について相殺の意思表示をすることによって、Aは2万円の債権を失いますが、債務は8万円に減少することになります。

なお、自働債権とは、相殺する方(A)が有する債権(2万円の債権)をいい、受働債権とは、相殺される方(B)が有する債権(10万円の債権)をいいます。

(参考:次は、覚える必要はありません。参考のため、記載しておきます。)

第17条の趣旨について他の制度との関連に触れておきます。

元来、民事法上、賃金債権を受働債権として相殺することについては、一定の制限があります。

即ち、労働者の賃金債権については、民事執行法第152条により、原則として、一賃金支払期における4分の3までは差押えが禁止されており、また、民法により、差押え禁止債権を受働債権とする相殺は禁止されていますので(民法第510条)、結局、この4分の3までの賃金債権の相殺は禁止され、4分の1までは相殺できることになっています。

しかし、本条は、賃金債権の十分な保護のため、労働することを条件とする債権を自働債権とする場合に限りますが、賃金債権を受働債権とする相殺を一切禁止したのです。

1 本条違反が成立する時期

本条は、「相殺」を禁止しているものですから、労働することを条件とする前貸の債権であっても、使用者による貸付の段階では、本条違反とはなりません。使用者が、この債権を賃金債権と「相殺」した段階で、本条違反が成立します。

ただし、労働することを条件とする貸付も、具体的事情によっては、それ自体、労働者に不当な威圧をもたらすなど、労働の強制にあたるとみられることがありえ、その場合、当該貸付自体が第5条の強制労働の禁止に違反します。

〇過去問:

・【平成25年問6E】

設問:

労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

解答:

誤りです。

使用者が単に貸付をした段階では、第17条に違反しませんので、本問が「当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず」とする点が誤りです。

使用者が、自働債権を賃金債権と「相殺」した段階で、本条違反が成立します。

ちなみに、使用者から労働者自身が借り受ける場合だけでなく、労働者の「親権者」等が借り受ける場合であっても、当該前貸の債権と労働者の賃金とを相殺することは第17条の規制対象となります。

同条は、そもそも親等が多額の借金をし、子供が無報酬で働いてその借金を返すといった前借金契約がなされることが多かったこと等を背景として規定されたものであること、また、前貸しの債権の債務者(金銭消費貸借契約等の債務者)については同条では限定していないことからです。

2 労働者からの相殺

本条は、「使用者」が行う相殺のみを禁止しています。

従って、使用者からの強制でなく、労働者が自己の意思に基づき任意に前借金等と賃金債権を相殺することは認められます(なお、第24条第1項の全額払の原則との関係も問題となりますが、詳細は同条の個所(こちら以下)で見ます)。

〇過去問:

・【平成28年問2D】

設問:

労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

解答:

誤りです。

第17条(前借金相殺の禁止)は、労働者の保護の見地から、使用者による前借金に係る相殺を禁止しているのですから(条文上、「使用者は・・・相殺してはならない」と規定されています)、労働者の真意に基づく相殺は可能です。

3 相殺の合意(相殺契約)

「相殺」とは、上記のように、本来は、当事者の一方的意思表示によるもののことを意味しますが、本条においては、使用者と労働者との相殺の合意(相殺契約)によるものも含まれると解釈されています。

なぜなら、相殺契約の形をとっていれば本条違反にあたらないとしては、実際上、使用者の強制により相殺契約の締結が強いられるような危険も生じ、本条の規制が潜脱されるからです。

なお、のちに学習しますように、第24条第1項の全額払の原則については、使用者による賃金債権を受働債権とする相殺の禁止の趣旨も含むと解されているところ、例外として、労働者の同意(自由意思)に基づく相殺は許容されるという判例法理が形成されています(こちら以下)。

しかし、この法理は第17条については及ばず、労働者の承諾があっても前借金の相殺は禁止されると解されます。

第17条は、第24条第1項と異なり、罰則が重くなっており、労使協定による適法化も認められていませんから、第17条は第24条第1項の特則として、労働者の保護を強化したものと解されるからです。

〇過去問:

・【令和7年問4A】

設問:

使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

解答:

誤りです(第17条)。

第17条では、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定めており、本問のように、労使協定がある場合に同条が適用除外されるという例外は定められていません。

なお、のちに学習しますが、第24条第1項の賃金の全額払の原則の趣旨から、使用者は、労働者に対して有する債権を自働債権として、労働者が有する賃金債権を受働債権とする相殺を行うことはできないと解されていますが、例外として、労使協定の定めがある場合は、このような賃金の一部控除も認められます(第24条第1項ただし書。こちら以下)。

しかし、これは使用者の有する通常の債権と賃金債権との相殺のケースであり、使用者の有する債権が「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」である場合は、第17条が優先適用されて、労使協定の定めがあっても、前借金の相殺は認められません。

第17条は、金銭貸借関係に基づく身分的拘束の発生(強制労働)を防止しようとした趣旨であり、前借金の相殺では、労働者の人身の自由という重大な権利・利益が問題となることから、一切の例外を認めていないのであり、従って、第17条は第24条第1項の賃金の全額払の規定の特則であると解されます。

二 効果

(一)本来的効果

(二)公法上の効果

◆使用者が本条に違反して前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金債権とを相殺しますと、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(第119条第1号)。

以上で、前借金相殺の禁止について終わります。

次は、「不当な人身拘束の禁止」の最後となる「強制貯金の禁止」です。

この強制貯金の禁止及び任意貯金の規制は、情報量が多く、効率的に記憶することが必要です。体系図とゴロ合わせを中心に知識を覚えていきます。

§4 強制貯金の禁止(第18条)

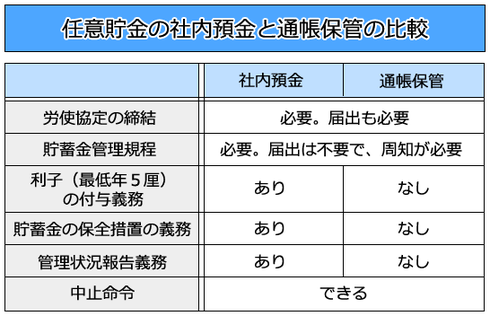

まず、第18条が定めている「強制貯金の禁止」と「任意貯金の規制」の概要は、次の通りです。

〇 強制貯金の禁止

◆使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約〔=貯蓄契約〕をさせ、又は貯蓄金を管理する契約〔=社内預金と通帳管理〕をしてはなりません(第18条第1項)。

これが、強制貯金の禁止です。即ち、労働契約に付随した強制的な貯蓄契約や貯蓄金管理契約は禁止されます。

〇 任意貯金の規制

◆また、使用者が、労働契約に付随することなく「労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理」する任意貯金(即ち、労働者が任意に使用者と貯蓄金管理契約を締結するものです)についても、使用者による不当な利用の危険性等があることから、一定の規制がなされています(第18条第2項以下)。

条文を掲載しておきます。最終的には、熟読して下さい。

【条文】

|

第18条(強制貯金)

1.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約〔=貯蓄契約〕をさせ、又は貯蓄金を管理する契約〔=社内預金と通帳管理〕をしてはならない〔=強制貯金の禁止〕。

2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理〔=任意貯金〕しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定〔=労使協定〕をし、これを行政官庁〔=所轄労働基準監督署長(施行規則第6条)〕に届け出なければならない。

3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合〔=任意貯金〕においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合〔=任意貯金〕において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入〔=社内預金〕であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。

5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合〔=任意貯金〕において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁〔=所轄労働基準監督署長(施行規則第6条の3)〕は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる〔=中止命令〕。

7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 |

※ 本条第1項は、暗記する必要があります。その他の規定についても、最終的には、上記の太字部分は記憶する必要があります。

まずは、以下の本文を通読して頂き、全体をおおよそ把握してから、暗記の作業に入って下さい。

○趣旨

使用者による貯金の強制や管理は、労働者の不当な人身拘束や使用者による不当な利用につながる危険があるため、強制貯金(労働契約に付随した貯蓄契約・貯蓄金管理契約)は禁止し、任意貯金(労働者が貯蓄金の管理を委託した場合)も一定の規制をしたものです。

〔1〕強制貯金の禁止

◆使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約〔=貯蓄契約〕をさせ、又は貯蓄金を管理する契約〔=社内預金と通帳管理〕をしてはなりません(第18条第1項)。

強制貯金の禁止であり、労働契約に付随した強制的な貯蓄契約や貯蓄金管理契約は禁止されます。

【過去問 平成23年問2E(こちら)】

一 要件

◆使用者が、労働契約に附随して貯蓄の契約〔=貯蓄契約〕をさせ、又は貯蓄金を管理する契約〔=社内預金と通帳管理〕をすること(第18条第1項)。

(一)労働契約に付随するものであること

「労働契約に付随して」とは、労働契約の締結又は存続の条件とすることをいいます。

例えば、労働契約の中に貯蓄をさせることが明示されている場合のほか、雇入れの条件として貯蓄契約をしなければ雇い入れないと客観的に認められる場合や雇入れ後に貯蓄の契約をしなければ解雇すると定めたような場合も含みます。

(二)貯蓄契約

「貯蓄の契約をさせ」とは、労働者に使用者以外の第三者と貯蓄の契約をさせることをいいます。例えば、使用者の指定する銀行等と貯蓄の契約をさせる場合です。

(三)貯蓄金管理契約

「貯蓄金を管理する契約」とは、いわゆる社内預金と通帳保管による場合があります。

・社内預金 = 使用者自身が直接労働者の預金を受け入れて自ら管理することです。条文上は、「預金の受入」と規定されています(第18条第4項)。

・通帳保管 = 使用者が労働者から受け入れた預金を労働者個人ごとの名義で銀行その他の金融機関に預入し、その通帳、印鑑を保管することです(例えば、会社が契約している銀行に、社員の給料から毎月一定額を預金させ、通帳等を保管するようなケースです。労働契約に附随して行われるものは、認められません)。

(参考)

なお、「労働契約に付随して」という文言は、条文上は、「貯蓄契約」のみにかかっていると読めますが、本条第2項が労働者の意思に基づくいわゆる任意貯金を定めていることとの対比から、第1項は労働者の意思に反する場合を定めているものと解するのが自然であるため、「貯蓄金管理契約」についても「労働契約に付随して」行われるもの、即ち、強制的な貯蓄金管理契約を予定しているものと解されています。

※ 強制的な貯蓄金管理契約に当たるかどうかは、制度の目的や内容、運用実態等から実質的に判断されます(注釈第1巻269頁)。

例えば、退職積立金と称して労働者の毎月受けるべき賃金の一部を事業主が預かり管理することが、従業員全員に義務付けられている場合も、本条の禁止する強制的な貯蓄金の管理契約に該当します(【昭和25.9.28基収第2048号】)。

【過去問 令和元年問4B(下記)】

〇過去問:

・【令和元年問4B】

設問:

中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第18条の禁止する強制貯蓄には該当しない。

解答:

誤りです。

本問のような退職積立金は、傷病者に対する見舞金や結婚祝等の特殊の出費について労働者相互が共済し合う共済組合の掛金とは異なり、労働者の金銭をその委託を受けて保管管理する貯蓄金と考えられるので、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ないようになっている場合は、労働契約に付随する貯蓄の契約となり、強制貯蓄に該当するとされています(【昭和25.9.28基収第2048号】)。(厚労省コンメ令和3年版上巻262頁(平成22年版上巻254頁))

二 効果

(一)基本的効果

強制貯金は、禁止されます(第18条第1項)。

(二)公法上の効果

使用者が、強制貯金禁止の規定(第18条第1項)に違反した場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(第119条第1号)。

〇過去問:

・【平成23年問2E】

設問:

使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

解答:

誤りです。

労働契約に附随して貯蓄の契約〔=貯蓄契約〕をさせ、又は貯蓄金を管理する契約〔=社内預金と通帳管理〕をすることは禁止されています(強制貯金に該当します。第18条第1項)。

使用者が、労働契約に付随することなく労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する任意貯金については、次の「任意貯金」で見ますように、労使協定の締結等の要件を満たせば、認められます。

続いて、任意貯金です。

〔2〕任意貯金

◆任意貯金とは、使用者が、労働契約に付随することなく「労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理」することです(第18条第2項)。

即ち、労働者が任意に使用者と貯蓄金管理契約を締結するものです。

この「貯蓄金」を「管理」する(貯蓄金管理契約)とは、上述のように、社内預金(=預金の受入れ)と通帳保管があります(通帳保管の方が一般的に利用されています)。

貯蓄は、労働者の将来の生活を保障するという点では労働者にメリットもあるため、任意貯金自体は禁止されていませんが、使用者による不当な利用の危険性等があることから、任意貯金についても以下の規制がなされています。

※ 後掲の体系図(こちら)では、時系列に沿って、「発生(成立)➡ 変更(展開)➡ 消滅(終了)」というフレームで知識を整理しています。

任意貯金における試験対策上のポイントは、この体系図に集約されており、これが頭にイメージできるようになれば終了です。

さらに、記憶するための補強として、重要知識を次のゴロ合わせ一覧で押さえておきます。

※【ゴロ合わせ】

○ 任意貯金の要件(後掲の体系図(こちら)の〈1〉「発生(成立)」の「要件」の(一)及び(二)の部分です)

・「任意貯金で競艇し、届いて来てくれ、あと一周」

(任意貯金で競艇をしましたが、一周遅れで届かず損しました。)

→「任意貯金で、競艇(=労使「協定」)し、届いて(=「届」出)、来て(=貯蓄金管理「規程」)くれ、あと一周(=「周」知)」

○ 社内預金の場合に貯蓄金管理協定で定める事項(後掲の体系図の「要件」の左側の「社内預金」の部分です)

※「社内預金で、半額からねんごろりんに、受け払いを保つよ」

→「社内預金で、半(=預金者の「範」囲)、額(=預金「額」の限度)から、ねんごろりん(=「年5厘」)に、受け、払い(=「受け」払い、「払」戻し方法)を、保つ(=「保」全措置)よ」

○ 貯蓄金の保全措置(後掲の体系図の「要件」の左側の「社内預金」の1(5)の部分です。一応、労働一般の出題対象となります)

※「貯蓄金を、社内に保全する方針にしていいんかい?」

→「貯蓄金(=貯蓄金)を、社内(=「社内」預金)に、保全する(=「保全」措置)、方(=預金の払戻しに係る債務の「保」証契約を銀行等と締結)、針(=「信」託契約)に、し(=「質」権)、て(=「抵」当権)、いいんかい(=預金保全「委員会」の設置)?」

○ 社内預金の預金管理状況報告義務(後掲の体系図の〈2〉「変更」の部分です)

※「社(3)内、預(4)金」

即ち、「社(しゃ)だから、3(さん)月31日以前で、預(よ)金だから、4(よ)月30日まで」

以下、上記体系図に沿って、解説します(次々に細かい知識が出てきますが、あまり手を広げず、まずは上記体系図の知識を押さえることが目標です。以下の記載では、太字部分や色つき部分には注意して下さい)。

〈1〉発生(成立)

一 要件

任意貯金(=使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合)を行うためには、以下の要件を満たすことが必要です。

この要件については、(一)社内預金と通帳保管に共通する要件と(二)両者で異なる要件に分けて整理します。

(一)社内預金と通帳保管に共通する要件

|

1 労働者の委託があること(第18条第2項)。

2 貯蓄金管理に関する労使協定(貯蓄金管理協定といいます)を締結し、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ること(第18条第2項、施行規則第6条)。 【過去問 令和3年問2D(こちら)】

3 貯蓄金管理に関する規程(貯蓄金管理規程といいます)を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとること(第18条第3項)。 |

※ 上記2の貯蓄金管理協定で定める事項と3の貯蓄金管理規程で定める事項の具体的内容は、社内預金と通帳保管で異なっています。下の(二)で見ます。

以下、上記の2の要件について、若干、補足します。

〇 貯蓄金管理協定の締結 + 届出

労使協定(こちら以下)については、既述しました(細かい知識については、36協定の個所(こちら以下)で学習します)。

以下の点に注意です。

・本件の任意貯金に係る労使協定については、有効期間の定めは不要です。

後述の通り、労働者が貯蓄金の返還を請求したときは、使用者は、遅滞なく返還する義務を負っているため(第18条第5項。さらに、この義務に違反する一定の場合には、所轄労働基準監督署長による中止命令の措置も定められています)、有効期間を定める必要が乏しいといえるからです。

・上記3の貯蓄金管理「規程」(就業規則等で定めることになります)について、第18条第3項により、周知が要求されていますが、「労使協定」についても周知が必要です(労使協定全般の周知義務について、第106条第1項(労基法のパスワード)(こちら以下の(3))が定めています)。

・貯蓄金管理協定は、行政官庁に対する届出が要求されていますが(第18条第2項)、具体的には、所轄労働基準監督署長に対して届け出ることが必要です(施行規則第6条)。

この届出は、任意貯金に係る労使協定の効力発生要件であることには注意です(第18条第2項参考)。既述のこちらで触れました。

(二)社内預金と通帳保管で異なる要件

次に、社内預金と通帳保管で異なる要件です。まずは、社内預金に特有の要件からです。

(A)社内預金の場合

1 貯蓄金管理協定で定める事項

◆社内預金の場合に、労使協定(貯蓄金管理協定)で定める事項は次の通りです(施行規則第5条の2)。

(1)預金者の範囲

(2)預金者一人当たりの預金額の限度

(3)預金の利率〔=年5厘以上であること〕及び利子の計算方法

(4)預金の受入れ及び払いもどしの手続

(5)預金の保全の方法

※ 上記のゴロ合わせ(こちら)の「社内預金で、半額からねんごろりんに、受け払いを保つよ」の事項です。

以下、この貯蓄金管理協定(労使協定)で定める事項について、注意点を見ます(太字部分を覚えて下さい)。

(1)預金者の範囲

「預金者の範囲」については、第9条に規定する「労働者」に限られます。

従って、会社等の役員等、退職者、労働者の家族、社内親睦団体などは含みません(【昭和52.1.7基発第4号】参考)。

つまり、これらの者の預金は、任意貯金(社内預金)として受入れできないということです。預金者の範囲を拡大しますと、出資法(後述)等との抵触が問題になるからと思われます。

(2)預金者1人当たりの預金額の限度

「預金者1人当たりの預金額の限度」に関して、預金の源資は、第11条に規定する「賃金」に限られると解されています。

例えば、労働者の家族等が当該労働者名義で預金することや、労働者の事業収入、財産収入、財産処分による収入等を預金の源資として利用することはできません(これも、出資法等との抵触の問題からといえます)。

(3)預金の利率及び利子の計算方法

「預金の利率及び利子の計算方法」について、まず、社内預金においては、使用者は、利子をつけることが義務付けられています(第18条第4項前段)。

【過去問 令和6年問3D(こちら)】

そして、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子〔=年5厘〕を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなされます(第18条第4項後段、預金利率省令(【昭和27.8.31労働省令第24号】)第4条、第5条等。【平成13.2.7厚生労働省告示第30号】、【令和7.7.29基監発0729第1号】(令和7年10月1日からの適用分))。

【記述式 平成8年度=年「5」厘】

なお、年5厘を上回るなら、日歩によることとしてもよいとされます(【昭和63.3.14基発第150号】)。

また、貯蓄の自由及び貯蓄金返還請求の自由が保障される限り、貯蓄の金額につき賃金の10%、5%等の一定率を定めることは違法ではないとされます(【昭和33.2.13基発第90号】)。

(4)預金の受入れ及び払いもどしの手続

「預金の受入れ及び払戻し」の手続については、労使協定において、少なくとも、預金者に対する預金通帳等の受入額、払戻額及び残高を記載した書面の交付並びにこれらの事項について各人別に記録した預金元帳も備付けを定めなければならないとされます。

(5)預金の保全の方法

「預金の保全の方法」については、賃金支払確保法により、貯蓄金の保全措置を講じることが要求されています。

同法は、昭和48年末のオイルショックによる不況によって賃金の不払や貯蓄金の返還不能が急増したため、昭和51年に制定されたものです。

※ 以下は、労働一般の賃金支払確保法の問題ですが、ここで詳しく見ておきます。赤字部分は覚えて頂き、太字部分は注意して下さい。

賃金支払確保法の第3条は、次の通りです。

「事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合〔=任意貯金〕において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れ〔=社内預金〕であるときは、毎年3月31日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関においいて保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。」

これを受けて、同法施行規則第2条は、貯蓄金保全措置として以下の(a)~(d)を定めています(即ち、貯蓄金保全措置として、この(a)~(d)のいずれかの措置をとることが必要です)。

※ 上述のゴロ合わせ(こちら)の「貯蓄金を、社内に保全する方針にしていいんかい?」の事項であり、このゴロを覚えておけば、労働一般の貯蓄金保全措置の受験対策としても十分といえます(以下では詳しく記載していますが、細かい事項を覚える必要はないでしょう)。

(a)事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の保証契約を、銀行その他の金融機関と締結すること。

(b)事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務相当額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。

※ 信託とは、委託者が受託者に財産権を帰属させつつ、一定目的に従ってその管理・処分等をさせることです(信託の利益を受ける者を受益者といい、受託者と異なる場合があります)。

平たく言えば、信託とは、受託者ないし受益者のための財産運用です。

(c)労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。

※ つまり、労働者が事業主に対して有する預金の払戻し債権を担保するため、使用者に質権か抵当権を設定させるということです(ちなみに、抵当権・根抵当権の基本的な知識については、国民年金法の基金の分割のこちら(国年法のパスワード)で説明していますが、読まなくて結構です)。

(d)預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。

※ なお、事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長は、文書により、保全措置を講ずべき旨の命令を出すことができます(賃金支払確保法第4条、同法施行規則第3条)= 保全措置是正命令といいます。

この保全措置是正命令に違反して保全措置を講じないときは、賃金支払確保法による罰則が適用されます。30万円以下の罰金です(同法第18条)。

2 貯蓄金管理規程で定める事項

使用者は、貯蓄金管理規程を定めて、労働者に周知させる措置をとることが必要ですが、社内預金の場合、この貯蓄金管理規程で定める事項は、上記1(こちら)の(1)~(5)の労使協定で定める事項及びそれらの具体的取扱い、とされます(通達で定められています=【昭和63.3.14基発第150号】)。

次に、通帳保管に特有の要件を見ます。

(B)通帳保管の場合

1 貯蓄金管理協定で定める事項

通帳保管の場合、労使協定で定める事項については規定がありません。そこで、実際上、次の2の貯蓄金管理規程で定める事項を定めておくことになります。

※ ポイントは、通帳保管の場合は、使用者が利子をつけることは要求されていないことです。なぜなら、預け入れた先の金融機関の利子がつけられるからです。

2 貯蓄金管理規程で定める事項

◆通帳保管の場合に、労使協定(貯蓄金管理協定)で定める事項は次の通りです(前掲の【昭和63.3.14基発第150号】)

(1)預金先の金融機関名及び預金の種類

(2)通帳の保管方法

(3)預金の出入れの取次方法等

○ なお、任意貯金について、派遣労働者に関する適用関係が問題となりますが、社内預金について、次の趣旨の通達があり、結論を記憶して下さい。

第18条は派遣元の使用者に適用されるので、派遣元の使用者は、同条に定める要件の下に、派遣中の労働者の預金を受け入れることができます。

一方、派遣先の使用者は、派遣中の労働者と労働契約関係にないので、第18条に基づき、派遣中の労働者の預金を受け入れることはできません(【昭和61.6.6基発第333号】参考)。

二 効果

任意貯金の発生に関する効果の問題です。

(一)基本的効果

任意貯金については、今まで説明してきました規制が行われます。

(二)公法上の効果

労使協定を締結せずに、又は、労使協定の届出をせずに任意貯金の管理をした場合(即ち、第18条第2項に違反した場合)については、労基法上、罰則は定められていません。

届出が任意貯金に係る労使協定(貯蓄金管理協定)の効力発生要件である(届出をしないと、任意貯金の効力は生じない)ためと解されます(既述のこちら)。

もっとも、労使協定を締結しない任意貯金の場合は、強制貯蓄にあたることも多いといえます。そして、後述の中止命令の制度により、労働者の保護は考慮されています。

また、かかる本条違反の預金の受入れは、出資法違反にあたり、罰則が適用されます。

なお、私法上の効果の問題として、第18条第2項違反の任意貯金は労基法違反ですから、第13条により当該任意貯金に係る労働契約等は無効とはなります。

○過去問:

・【令和3年問2D】

設問:

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見聴取をした上で、就業規則に、労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることができる旨を記載し、当該就業規則を行政官庁に届け出ることにより、労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることができる。

解答:

誤りです。

本問の「労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約」であるいわゆる「任意貯金」に関する契約をするためには、過半数労働組合等に「意見聴取」をするのではなく、過半数労働組合等との間で書面による協定〔=労使協定〕をし、これを行政官庁〔=所轄労働基準監督署長(施行規則第6条)〕に届け出なければなりません(第18条第2項)。

以上は、こちらの2です。

・【令和6年問3D】

設問:

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。

解答:

正しいです(第18条第4項前段)。

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合〔=任意貯金〕において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入〔=社内預金〕であるときは、利子をつけなければなりません。

任意貯金のうち、通帳保管の場合は、利子をつける必要はありません(預け入れた先の金融機関の利子がつけられるからです)。

本文は、こちらです。

以上で、任意貯金の「発生」に関する問題を終わります。続いて、「変更」に関する問題です。

〈2〉変更(展開)

〇 預金管理状況報告義務 = 社内預金の場合のみ

◆社内預金の場合、使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません(施行規則第57条第3項(労基法のパスワード))。

※ 上述のゴロ合わせ(こちら)のように「社(3)内、預(4)金」として、3月、4月を押さえます。

※ 通帳保管の場合は、使用者に管理状況報告義務は課されていないことに注意です(通帳保管の場合、金融機関による適正な管理が期待できるからとなります)。

※ なお、同一企業に属する各事業場がある場合の預金管理状況の報告について、以下の(1)及び(2)のような取扱いが認められています(【昭和52.1.7基発第4号】/【平成20.2.18基発第0218003号】)。

即ち、労基法上の事務処理は、事業場単位でなされるのが原則であり(事業場単位の原則)、預金管理状況の報告についても、それぞれの事業場ごとにその管理状況を所轄労働基準監督署長に行うことが原則ですが、下記の(2)は、その例外として、同一の労働基準監督署の管内に同一企業に属する複数の事業場がある場合に、各事業場の長より上位の使用者が当該複数の事業場に係る報告を取りまとめて行えることを認めたものです。

労基法上の他の報告や届出についても同様に取り扱われています(既述の「事業」の個所(こちら)をご参照下さい)。

以下、上記通達を引用します。

(1)同一企業に属する各事業場(以下「支社等」という。)の預金が本社等特定の事業場(以下「本社」という。)において集中管理される等の場合にあっては、支社等の預金の管理状況について記入することが困難な場合もあることにかんがみ、預金管理状況報告は、当該事業場を管轄する労働基準監督署長に対して行うべきであることは当然であるが、その内容については、次のすべての要件を具備している限り、当該事業場に関する状況とせず、当該事業場が属する企業全体に関する状況とすることができるものとすること。

イ 協定の内容が同一企業に属する各事業場において同一であること。

ロ 預金元帳が本社において集中管理されていること。

ハ 保全措置が同一企業に属する各事業場の預金につき本社において一括講ぜられていること。

(2)預金管理状況の内容を企業全体に関する状況とする場合においても、本社及び支社等はそれぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長に対して報告を行わなければならないが、同一の労働基準監督署管内に2つ以上の事業場があり当該企業内の組織上、各事業場の長より上位の使用者が、とりまとめて当該労働基準監督署長に報告を行う場合においては、一の事業場の預金管理状況の内容を様式第24号に記載し、他の事業場の内容については別添の続紙に記載しこれに添付して報告することも差し支えない〔以下、省略〕。

以上で、「変更」に関する問題を終わります。最後に、「消滅」に関する問題です。

〈3〉消滅(終了)

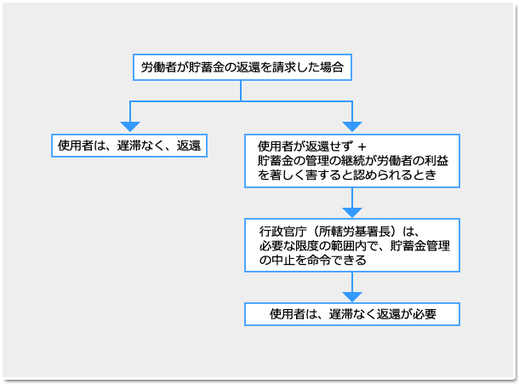

〇 貯蓄金の返還、中止命令

○趣旨

労働者の貯蓄金の保護のため、労働者が返還を請求したときに、使用者に貯蓄金の遅滞なき返還義務を課し(第18条第5項)、その実効性の確保として、中止命令の制度(第18条第6項、第7項)が定められています。

社内預金だけでなく、通帳保管の場合にも適用されることに注意です。

この返還、中止命令については、次の条文を押さえることに尽きます。下記の流れ図を参考にして下さい。

【条文】

|

第18条(強制貯金)

〔第4項までは、省略(全文は、こちら)。〕

5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合〔=任意貯金〕において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 【過去問 平成28年問2E(こちら)】

6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁〔=所轄労働基準監督署長(施行規則第6条の3)〕は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる〔=中止命令〕。

7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 |

○ 中止命令について、若干、知識を補充します。

(1)この中止命令は、所轄労働基準監督署長が、所定の文書で行います(施行規則第6条の3)。

(2)なお、「必要な限度の範囲内」で中止命令を下せますが、この「必要な限度の範囲内」とは、例えば、返還請求していない労働者に係る貯蓄金の返還まで命令できるわけではないということであり、貯蓄金管理を委託している労働者の全部又は一部について中止させられるという労働者の範囲のことを指しています。

従って、返還を請求している個々の労働者の貯蓄金の一部についてのみその管理を中止させられるということではありません(【昭和27.9.20基発第675号】参考)。

(3)使用者が第18条第7項の貯蓄金の中止命令に違反した場合(中止命令に違反して貯蓄金を返還しないとき)は、30万円以下の罰金に処せられます(第120条第1号)。

強制貯金の禁止に違反した場合の罰則(こちら)よりは軽いです。

○過去問:

・【平成28年問2E】

設問:

労働基準法第18条第5項は、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、4週間以内に、これを返還しなければならないと定めている。

解答:

誤りです。

「4週間以内に」ではなく、「遅滞なく」が正しいです。

即ち、使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合〔=任意貯金〕において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければなりません(第18条第5項)。

久しぶりの任意貯金に関する出題でした。

以上で、任意貯金を終わります。

※ 最後に、任意貯金のまとめとして、次の図で知識の再確認をして下さい。

以上で、強制貯金及び任意貯金を終わります。

※ 以下の条文は、読む必要はありません(本文でご紹介済みです)が、参考までに掲載だけしておきます。

【施行規則】

※ 次の施行規則第5条の2は、任意貯金の社内預金において貯蓄金管理協定で定める事項に関する規定です。

|

施行規則第5条の2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合〔=任意貯金〕において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れ〔=社内預金〕であるときは、法第18条第2項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 預金者の範囲

二 預金者1人当たりの預金額の限度

三 預金の利率及び利子の計算方法

四 預金の受入れ及び払いもどしの手続

五 預金の保全の方法 |

※ 次の施行規則第6条は、任意貯金に係る労使協定の届出に関する規定です。

|

施行規則第6条 法第18条第2項〔=任意貯金に係る労使協定の届出〕の規定による届出は、様式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。 |

※ 次の施行規則第6条の3は、中止命令の方法に関する規定です。

|

施行規則第6条の3 法第18条第6項の規定による命令〔=中止命令〕は、様式第1号の3による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。 |

次のページでは、労働憲章の最後として、中間搾取の排除や公民権行使の保障等の問題を見ます。

講義 社労士合格ゼミナール

講義 社労士合格ゼミナール